Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Причин тому было немало. Во-первых, парадоксальным образом, это сила традиции. Советская власть добилась своего: дерево стало ассоциироваться исключительно с историей, а значит, с уходящим укладом, с чем-то патриархальным и маргинальным. Новорусский же человек, в большинстве своем Homo soveticus, был долго отлучен от возможности быть современным и этой возможностью должен был насытиться. Городские дети в позднем Советском Союзе (автор в том числе) ужасно стеснялись хороводов, сарафанов, частушек и прочего фольклора, неизменно прилагаемого к теме «избы». Это абсолютно не опознавалось как «свое» – не только вследствие исторической дистанции. И не только потому, что попахивало пропагандой. Надо было быть Пушкиным, чтобы придать няниным сказкам современное звучание. Но даже проза «деревенщиков» – честная, ядреная, сермяжная – казалась больше этнографией, чем литературой. Дерево стало для нас проблематичным. Вроде бы родное – но не близкое. Простое – но непонятное. Милое – но нелепое. Детская неловкость переросла в снобизм. Во-вторых, 90-е годы были эпохой шальных денег, наряду с пьянящей свободой царило ощущение непрочности и временности. В этой ситуации особую значимость обретали надежность, прочность дома – а дерево в этом смысле все же уступает кирпичу. В-третьих, крайне важен был вопрос самоидентификации. Конечно, русский человек всегда гордился своим домом, но никогда, как кажется, подмена реальности репрезентативностью не доходила до такой степени, как в 90-е, да и в нулевые. Образ богатства стал доминирующим, а дерево – как самый дешевый материал – в этот образ совсем не вписывалось.

В этом смысле точный ход сделала финская компания HONKA, которая пришла в Россию в 1995 году. Она позиционировала свой продукт не как дом для среднего класса, как в Финляндии, а как очень дорогой дом, чем, конечно, резко повысила статус дерева в глазах заказчика. При этом первые дома HONKA в России были весьма традиционными как по облику, так и по материалу: они были из бревна. И лишь спустя пару лет ключевую позицию занял клееный брус, из которого сегодня производится 90 % ее домов. Проблема материалов вообще долго тормозила развитие сюжета. Притом что Россия держала первое место по мировым запасам леса (22 %), основная масса от ежегодно производимых 80 миллиардов кубометров древесины шла как сырье за границу, а внутри страны перерабатывалась лишь пятая часть, что давало всего 1 % ВВП. А еще 70 % потенциально пригодного леса сгнивало на корню… Нормальный клееный брус появляется только в начале нулевых, да и то везут его поначалу из Германии и Финляндии, каркасные технологии приходят из Канады. И если в Америке в те годы доля деревянных домов составляет 80 %, то в России – лишь 5 %.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Кроме того, в 90-е растеряли все, что могли: и школу, и мастеров, и технологии. Когда-то в каждом строительном вузе была соответствующая специализация, везде был спецкурс по дереву, была целая школа Генриха Карлсена, было три десятка заводов, производивших клееную древесину. Но от них в 90-е оставался лишь один в Волоколамске, а единственным научно-производственным подразделением – ЦНИИ строительных конструкций, в «деревянном» секторе которого изобрели, кстати, армированную древесину, которая увеличивает прочность конструкции в несколько раз. Но работало там, под началом Станислава Турковского, ученика Карлсена, всего семь человек! Архитектор Игорь Пищукевич, партнер Тотана Кузембаева, с горечью говорил в 2000 году: «Национальная традиция – это миф. Кроме как валить, да в больших количествах, у нас ничего с деревом делать не умеют. Клееные конструкции заказываем у финнов, брус калиброванный – там же, паркет, двери, окна – у итальянцев».

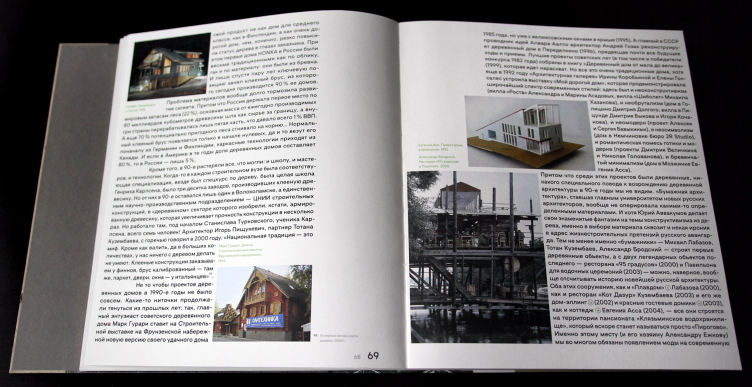

Не то чтобы проектов деревянных домов в 1990-е годы не было совсем. Какие-то ниточки продолжали тянуться из прошлых лет: так, главный энтузиаст советского деревянного дома Марк Гурари ставит на Строительной выставке на Фрунзенской набережной новую версию своего удачного дома 1985 года, но уже с велюксовскими окнами в крыше (1995). А главный в СССР проводник идей Алвара Аалто архитектор Андрей Гозак реконструирует деревянный дом в Переделкино (1996), предвещая почти все будущие ходы и приемы. Лучшие проекты советских лет (в том числе и победители конкурса 1982 года) собраны в книгу «Деревянный дом от мала до велика» (1999), которая идет нарасхват. Но все это очень традиционные дома, хотя еще в 1992 году «Архитектурная галерея» Ирины Коробьиной и Елены Гонсалес устроила выставку «Мой дорогой дом», которая продемонстрировала широчайший спектр современных стилей: здесь был и неоконструктивизм (вилла «Роста» Александра и Марины Асадовых, вилла «Шиболет» Михаила Хазанова), и необрутализм (дом в Голицыно Дмитрия Долгого, вилла в Пицунде Дмитрия Быкова и Игоря Кочанова), и неомодерн (проект Алексея и Сергея Бавыкиных), и неосимволизм (дом в Немчиновке бюро 2R Studio), и романтическая помесь готики и модерна (проекты Дмитрия Величкина и Николая Голованова), и бревенчатый минимализм (дом в Мозжинке Евгения Асса).

Притом что среди этих проектов были деревянные, никакого специального повода к возрождению деревянной архитектуры в 90-е годы мы не видим. «Бумажная архитектура», ставшая главным университетом новых русских архитекторов, вообще не оперировала какими-то определенными материалами. И хотя Юрий Аввакумов делает свои знаменитые фантазии на темы конструктивизма из дерева, именно в выборе материала сквозит и некая ирония в адрес жизнестроительных претензий русского авангарда. Тем не менее именно «бумажники» – Михаил Лабазов, Тотан Кузембаев, Александр Бродский – строят первые деревянные объекты, а с двух легендарных объектов последнего – ресторана «95 градусов» (2000) и Павильона для водочных церемоний (2003) – можно, наверное, вообще отсчитывать историю новейшей русской архитектуры. Оба этих сооружения, как и «Плавдом» 6 Лабазова (2000), как и ресторан «Кот Дазур» Кузембаева (2003) и его же дом-эллинг 12 (2002) и красные гостевые домики 16 (2003), как и коттедж 14 Евгения Асса (2004), – все они строятся на территории пансионата «Клязьминское водохранилище», который вскоре станет называться просто «Пирогово». Именно этому месту (и его хозяину Александру Ежкову) мы во многом обязаны появлением моды на современную деревянную архитектуру. Это практически наше Абрамцево, откуда есть пошел неорусский стиль. И это не громкое сравнение, учитывая, что в «Пирогово» в эти первые годы, с 2002-го по 2005-й, проходит фестиваль «Мелиорация» («Арт-Клязьма»), который собирает все самое яркое, смешное и прогрессивное, что было в современном русском искусстве. То есть рождается новая архитектура под знаком искусства.

Другое «место силы» – деревня Никола-Ленивец, которая становится центром русского лэнд-арта. Сначала Николай Полисский вместе с жителями деревни лепят тысячу снеговиков, потом ваяют из сена вавилонскую башню, а в 2001 году строят и первый объект из дерева, точнее из дров, – гигантскую поленницу. Потом будут сплетенная из лозы «Медиабашня» (2002), «Маяк на Угре» из вяза (2004), а в 2006 году в деревне пройдет первый фестиваль «Архстояние», который одарит мир такими деревянными шедеврами, как «Николино ухо» Владимира Кузьмина и Влада Савинкина, «Сарай» от бюро «Меганом», «Полумост надежды» Тимура Башкаева.

Другой важный для деревянной архитектуры фестиваль, но уже сугубо архитектурный – «Древолюция», – проходит первый раз в 2003 году в Галиче. Николай Белоусов вывозит туда 20 студентов и предвосхищает то преображение городов, которое начнется в 2010 году реконструкцией Парка Горького. «Мы, студенты МАРХИ, бредили тогда Хадид, Бильбао и другими „прогрессивными кривулинами“, – вспоминает Дарья Парамонова. – А деревом, нам казалось, занимаются какие-то консерваторы, „любители старины“. И когда Белоусов позвал нас поехать куда-то за 500 км строить что-то из дерева, было совершенно непонятно, что, кроме „избы“, мы можем построить. Но мы поехали». И построили: навес над родником, автобусную остановку и несколько беседок. Сам же Белоусов еще в 2001 году неожиданно уходит из респектабельной фирмы Сергея Киселёва и начинает строить дома из дерева, создав в том же Галиче собственное производство.

В 2005 году проходит первый фестиваль «Города» – в усадьбе Суханово. Молодые московские архитекторы за два дня сооружают на пристани десяток арт-объектов. Вдохновившись результатами, организаторы фестиваля – Иван Овчинников и Андрей Асадов – начинают проводить фестиваль два раза в год, с каждым разом забираясь все дальше и дальше от Москвы: на Байкал, на Алтай, в Крым, в Грецию. На эти фестивали съезжаются юные зодчие уже со всей страны, творчески проводят время в экстремальных условиях, учатся работать с деревом и строят самые невероятные объекты. В 2011 году фестиваль обретет постоянную прописку в Тульской области – на «АрхФерме», где сооружаются объекты, чьи названия отражают актуальную тягу к мультифункциональности: «плавофис», «клумбомобиль», «светолавка»… Здесь же в 2013 году Иван Овчинников соберет и свой первый «ДубльДом».

Итог первому этапу современной архитектуры из дерева подводит выставка «Новое деревянное» в Музее архитектуры (осень 2009 года), на которой собрано 120 объектов, построенных за предыдущие 10 лет. Правда, в это число входят и арт-объекты с «Архстояния» и «Городов», и «пироговские» кафе и рестораны, а собственно домов еще немного. Но мировой кризис 2008 года меняет не только экономику, обращая внимание на самый распространенный и не самый дорогой материал, меняется и менталитет – проникаясь современными веяниями экологичности, сдержанности, простоты. Этот перелом фиксирует появление общероссийской премии АРХИWOOD (2010), на которую каждый год поступает сначала около 100, затем 150, а в 2019 году – уже 200 заявок (и это только реализованные объекты). Учитывая, что первым рубежом в развитии современной русской деревянной архитектуры стал экономический кризис 1998 года, после которого она появилась, а вторым – кризис 2008 года, после которого она обрела характер полноценного явления, остается надеяться, что кризис 2020 года принесет свои позитивные плоды. И вполне возможно, именно экологичная архитектура из дерева, находящаяся за пределами городов, окажется в этом будущем одной из опор человечества.

XXI век: загородный дом

Собирая эту книгу, автор переживал, что в какой-то момент ее придется все-таки отправить в печать и завершить наблюдение за развитием деревянной архитектуры, оборвав его в некой случайной точке. Но кризис 2020 года сам поставил мир на паузу, и, чем бы она ни продолжилась, есть ощущение, что мы можем говорить о современной русской деревянной архитектуре как о состоявшемся явлении. Что же представляет из себя герой книги – современный русский деревянный дом? Можно ли как-то обобщить и охарактеризовать это явление? Оговоримся еще раз, что речь идет не о деревянном доме вообще, а лишь о том, который представляет архитектурный интерес, но именно такие объекты – неординарные, экспериментальные – формируют стандарт на будущее.Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

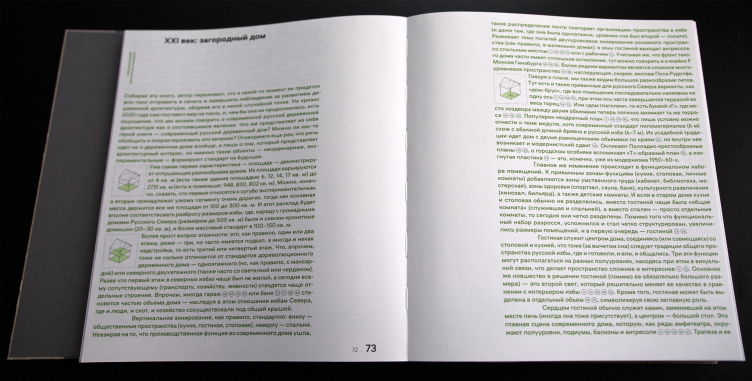

Уже самая первая характеристика – площадь – демонстрирует оглушающее разнообразие домов. Их площади варьируются от 4 кв. м (есть также здания площадью 6, 12, 14, 17 кв. м) до 2731 кв. м (есть и поменьше: 948, 830, 802 кв. м). Можно, конечно, сказать, что первые относятся к сугубо экспериментальным, а вторые принадлежат узкому сегменту очень дорогих, тогда как основная масса держится все же площади от 100 до 300 кв. м. И этот расклад будет вполне соответствовать разбросу размеров избы, где, наряду с громадными домами Русского Севера (размером до 500 кв. м) были и совсем крохотные домишки (20-30 кв. м), и более массовый стандарт в 100–150 кв. м. Более прост вопрос этажности: это, как правило, один или два этажа, реже – три, но часто имеется подвал, а иногда и некая надстройка, то есть третий или четвертый этаж. Что, впрочем, тоже не сильно отличается от стандартов дореволюционного деревянного дома – одноэтажного (но, как правило, с мансардой) или северного двухэтажного (также часто со светелкой или чердаком). Разве что первый этаж в северных избах чаще был не жилой, а сегодня всему сопутствующему (транспорту, хозяйству, живности) отводятся чаще отдельные строения. Впрочем, иногда гараж или баня становятся частью объема дома – наследуя в этом отношении избам Севера, где и люди, и скот, и хозяйство сосуществовали под общей крышей.

Вертикальное зонирование, как правило, стандартно: внизу – общественные пространства (кухня, гостиная, столовая), наверху – спальни. Невзирая на то, что производственная функция из современного дома ушла, такое распределение почти повторяет организацию пространства в избе (и даже там, где она была одноэтажная, уровнем сна был второй – полати).

Развивает тему полатей двухуровневое зонирование основного пространства (как правило, в маленьких домах): в зону гостиной выходит антресоль со спальным местом или с рабочим.Учитывая же, что фронт такого дома часто имеет сплошное остекление, тут можно говорить и о ячейке F Моисея Гинзбурга. Более редким вариантом является сложное многоуровневое пространство, наследующее, скорее, виллам Пола Рудолфа.

Говоря о плане, мы также видим большое разнообразие типов. Тут есть и такие привычные для русского Севера варианты, как «дом-брус», где все помещения последовательно нанизаны на одну ось , при этом ось часто завершается террасой во весь торец . Или «дом глаголем», то есть буквой «Г», где место хоздвора между двумя объемами теперь логично занимает та же терраса . Популярен квадратный план, что лишь условно можно отнести к теме модуля, хотя современный стандарт пиломатериалов (6 м) схож с обычной длиной бревна в русской избе (6–7 м). Из усадебной традиции идет дом с двумя равноценными объемами по краям, но внутри нее возникает и модернистский сдвиг . Окликают Палладио крестообразные планы , о городском особняке вспоминает «Т» образный план, а изогнутая пластина – это, конечно, уже из модернизма 1950-60-х. Главное же изменение происходит в функциональном наборе помещений. К привычным зонам-функциям (кухня, столовая, личные комнаты) добавляются зоны умственного труда (кабинет, библиотека, мастерская), зоны здоровья (спортзал, сауна, баня), культурного развлечения (кинозал, бильярд), а также детские комнаты. И если в старом доме кухня и столовая обычно не разделялись, вместо гостиной чаще была «общая комната» (служившая и спальней), а вместо спален – просто отдельные комнаты, то сегодня они четко разделены. Помимо того что функциональный набор разросся, усложнился и стал четко структурирован, увеличились размеры помещений, и в первую очередь – гостиной.

Гостиная служит центром дома, соединяясь (или совмещаясь) со столовой и кухней, что тоже (за вычетом сна) следует традиции общего пространства русской избы, где и готовили, и ели, и общались. Три эти функции могут располагаться на разных полу уровнях, находясь при этом в визуальной связи, что делает пространство сложнее и интереснее. Основное же новшество в решении гостиной (помимо ее обязательно большого размера) – это второй свет, который решительно меняет ее качество в сравнении с интерьером избы. Кроме того, гостиная может быть выделена в отдельный объем, символизируя свою заглавную роль.

Сердцем гостиной обычно служит камин, заменивший на этом месте печь (иногда она тоже присутствует), а центром – большой стол. Это главная сцена современного дома, которую, как ряды амфитеатра, окружают полу уровни, подиумы, балконы и антресоли. Трапеза и ее приготовление являются основным содержанием загородной жизни, поэтому и готовочный стол может быть превращен в постамент. Если же кухня выделена в отдельное пространство, то в ней (помимо большого размера) обязательным стало наличие окна перед глазами готовящего. В роли «красного угла», где находились иконы, теперь обычно «плазма» – вторая священная корова современного интерьера, но иногда с ней спорит за лидерство панорамное окно. Еще одним украшением гостиной часто становится эффектная лестница на второй этаж, порой практически скульптура в пространстве, что тоже есть продукт модернизма.

Современный русский архитектор склонен избегать коридоров в загородном доме – как ради экономии места, так и вследствие родовой травмы (в малогабаритных советских квартирах коридоры занимали бессмысленно много места). Впрочем, если заказчик не скован бюджетом, то коридор вполне может появиться, а порой даже и анфилада. Более того, у Николая Белоусова она часто превращается в пассаж – будучи освещенной сверху или на торцах, что оригинально объединяет сразу две традиции – усадьбы и пассажа XIX века. Из той же усадебной традиции пришел в современный дом кабинет – чаще, конечно, на втором этаже (а еще лучше в башне), чтобы предоставить хозяину должное уединении. Романтично выглядят спальни в мансардах и даже на чердаках, тем более если над ними острый двускат крыши.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Наиважнейшим местом в современном загородном доме является терраса – из усадеб перекочевавшая в дачи и ставшая главным смыслом последних. Весь смысл дачи – это быть на природе (но не в огороде, что решительно отделяло дачника от крестьянина) и при этом все-таки под крышей: чтобы можно было и воздухом дышать, и чаи гонять, и разговоры разговаривать. Террасе сегодня полагается быть огромной, порой в треть дома, а еще лучше иметь в доме столько террас, сколько в нем постоянных обитателей, что обеспечивает каждому равные права на свежий воздух (а также и на покурить). Терраса часто забирается на второй этаж, превращаясь в лоджию, но это редко балкон. Характерно, что и веранда (остекленное, но не обогреваемое, то есть сугубо летнее помещение) в современных домах появляется редко, а если и появляется, то остекленная снизу доверху.

Культ террасы – это главное, что отличает современный загородный дом от избы. Крестьянину расслабляться было некогда, поэтому и появляется она только тогда, когда у людей появляется свободное время – в эпоху чеховских дачников. Но сегодня терраса с полным успехом служит и рабочей территорией для тружеников умственного (а значит, все чаще удаленного) труда. (Еntre nous, где еще так прекрасно пишется, как не на террасе?) Но в первую очередь это, конечно, место для общения, поэтому чем больше терраса, тем лучше. Потому же ее часто делают сегодня не огражденной – чтобы она казалась еще больше, а связь с природой – еще очевидней. С той же целью через палубу террасы можно пропустить дерево – первым оба этих приема объединил Евгений Асс. А можно, наоборот, пафосно оформить террасу портиком – подчеркнув ее первостатейное значение в жизни сегодняшнего дачника. Но террасу можно и не разгонять, а развернуть вокруг дома – такое решение перекидывает мостик уже не к избе, а совсем к другому жанру деревянной архитектуры – к церквям и часовням, где подобная галерейка (гульбище) играла похожую роль, служа местом неформального общения. Это не единственное, что заимствует современный архитектор у культового зодчества. Иногда объем дома получает многоугольный план, напоминающий о восьмериках – создавая уютное, обнимающее человека пространство (вполне в логике соборного действия в храме), а равно и добывающий дополнительные виды . Тема «вида» вообще становится основополагающей и для расположения дома в пространстве, и для решения отдельных его частей – в полном соответствии с мечтою филатовского царя: «Чтоб на ем была видна, / Как на карте, вся страна, / Потому как мне с балкону /Нет обзору ни хрена!» Вместо балконов, правда, чаще делают лоджии, а еще одним ходом для обеспечения видов становятся эркеры, впервые появившиеся в дачах. Однако самый экстравагантный эркер-барабан Тотана Кузембаева снова возвращает нас к избе – к теме крыльца, высоко поднимающегося вдоль стены сруба. Собственно же крыльцо может быть переосмыслено как антикрыльцо – не выступающее, а вдавленное в тело дома.

Это, правда, не совсем инновация, а тоже возвращение к забытому: «Вход через подклет не так эффектен, как крыльцо на столбах, – писал Александр Ополовников, описывая похожий прием в доме Третьякова из деревни Гарь, – но зато у него есть утилитарные преимущества: его не заносят снежные сугробы и не заливают дожди»100. Сквозное отверстие в доме бюро «ХВОЯ» напоминает взвоз в северном доме, который делался для лошадей и часто со сквозным проходом (чтобы телегу не надо было разворачивать). А вот открытая винтовая лестница – это уже, конечно, «Махорка» Константина Мельникова.

Другой элемент дома – окно – становится главным плацдармом боев с традицией: в избе света было мало. Сначала окна увеличиваются в размерах и количестве, затем обретают все более разнообразные формы: появляются вертикальные, круглые , панорамные . Последнее считается изобретением Ле Корбюзье, однако архитектор Эдуард Забуга сей факт оспаривает: «Мой дед жил в бревенчатом доме на Алтае. Внутри стоял длинный выскобленный стол, а вдоль него тянулось такое же длинное лежащее окно без единого переплета. И вот ты сидишь за ним, пьешь чай из самовара и видишь лес на 180 градусов!»101 Оконные проемы появляются в крышах, а Николай Белоусов поступает еще хитрее: приподнимает крышу на стропилах, чтобы остеклить пространство под нею. Окна постепенно разрастаются во весь фасад, занимают весь торец дома и в конце концов становятся стенами.

Николай Малинин. Современный русский деревянный дом. М., Garage, 2020

Фотография: Архи.ру

Сплошное остекление торца делает особо эффектной двускатную кровлю, которая таким образом как бы отрывается и воспаряет. На небольшом объеме хорошо работает и односкатная кровля, особенно если имеет большой угол наклона. Настоящие плоские кровли в русском климате все-таки редки, поэтому часто они лишь маскируются под «честный модернизм», оказываясь на поверку скатными, что, впрочем, ничуть не портит образ. А мощный вылет почти плоских крыш рождает оригинальный образ деревянного постконструктивизма, где за вторую часть слова отвечают прямоугольные объемы и обильное остекление, а за первую – массивность бревенчатого лафета. Редки полувальмовые кровли модерна, пирамидообразные, криволинейные на клееных балках, зато популярно «обертывание» дома одним материалом, когда крыша незаметно перетекает в стены. Конечно, изба тоже рубилась из одного материала, но здесь мы видим скорее аллюзию на текучий бетон модернизма. А Александр Бродский, наоборот, отрывает крышу от дома полностью, сохраняя при этом и традиционный двускат, и современный параллелепипед собственно дома.

Остроту деревянному дому придает объемное решение в виде модернистского параллелепипеда, в некоторых проектах обретающее вес полноценного архитектона. К структуралистской ветви можно отнести объемы, где из целого как бы изъяты фрагменты – причем это могут быть как модернистские бруски, так и привычные дома под двускатной кровлей. Модная тема мировой архитектуры нулевых годов – «фасад как срез» – имеет в деревянном доме как остекленный вариант, так и версию, где срез зашит досками. Еще дальше в скульптурность двигаются дома со скошенными коньками или целыми крышами, доходя порой до крайней степени эксцентричности. Более привычно (но оттого не менее эффектно) выглядит цилиндр или купол.

Модернистская тема преодоления тяготения выражается буквально, когда дом поднимается на ножки-сваи, недвусмысленно пытаясь избыть привычную тяжесть избы. Знаменательно, что вторят такие дома не только Ле Корбюзье, но и амбарам и лабазам, которые отрывались от земли, дабы не гнить, проветриваться, спастись от грызунов и быть доступными в сильный снегопад. Конечно, полноценно парить могут себе позволить только небольшие объекты, но сваи завоевывают популярность повсеместно – как более экологичное решение. Впрочем, иногда дом парит, опираясь на две точки: в этой книге есть два дома-моста. Порой же дом, наоборот, опускается на воду и отправляется в плавание, а иногда и вовсе в полет. Другой любимый сюжет ХХ века – скругленный угол – для деревянного дома конструктивно не органичен, но для создания иллюзии оного могут быть задействованы декоративные решения – например, рейка, образующая криволинейные плоскости. Похожий статус имеют ставни, кардинально меняющие образ дома – вплоть до полной его гомогенности. Или такой сугубо художественный прием, как фасад из дров, которые идут на растопку. Это, конечно, предельный случай, но декоративные решения часто имеют конструктивную составляющую: так, для пущей живописности можно далеко выпустить бревна или как бы неаккуратно их сложить, имитируя естественное старение сруба . Алексей Розенберг, наоборот, разрабатывает плоскость вглубь, создавая «вибрацию» двух слоев фасада . Сергей Колчин прибегает к резьбе – правда, в укрупненном и схематизированном варианте , а Петр Костёлов играет в похожую игру с наличниками – как бы пропуская их через компьютер, что в сочетании с модернистским параллелепипедом дома звучит особенно остро. Он же использует для отделки десяток разных типов дерева, а Борис Бернаскони пускается на самый рисковый путь, вводя в фасад зеркальные пиксели.

Еще одним неожиданным сюжетом становится раскраска деревянного дома: это может быть как серый цвет, имитирующий состаренность, так и вечно модный (но не в деревянной архитектуре!) черный, редко – белый или вдруг даже красный – тоже, впрочем, имеющий аналоги в традиционной архитектуре, хотя и не в жилой. Или уже не имеющий никаких аналогов оранжевый.

Последнее, что принципиально изменилось в деревянном доме, – это главный фасад. Улица современного коттеджного поселка утратила всякое коммуникативное значение, какое еще имела в советских дачах, не говоря уж о деревнях. Но вместе с тем перестала быть и той ярмаркой тщеславия, какой была в постсоветские годы. Архаическое желание утереть нос соседу было вытеснено паранойей безопасности, заборы вырастали под три метра (а то и выше), из-за

которых тот самый нос едва виднелся. А для дома стало нормой поворачиваться к лесу (участку) передом, к улице – задом: невыразительным, а часто и вовсе глухим фасадом (а иногда сливаться с забором). Но зато ко двору дом раскрывается всеми своими фибрами, вплоть до того, что фасадная плоскость как бы исчезает, а на ее месте обнаруживается терраса или разобранная по слоям структура, выглядящая как-то особенно беззащитно и оттого притягательно. Этот разворот дома к участку казался временным явлением, «болезнью роста» – такой же, как и вышеупомянутая ярмарка тщеславия 90-х. Но пандемия, во время которой мы сдаем эту книгу в печать, заставляет думать, что атомизация и автономизация общества (а значит, и жилища) будут только увеличиваться. При этом сам жанр «деревянного дома за городом» развернется – по тем же причинам – с новой силой. Благо места в стране достаточно.