Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу можно будет, когда я получу комментарий от Сергея Кузнецова: запрос в пресс-службу отправлен в четверг 3 июля, пресс-служба обещала – «Вернемся с ответом на запрос до следующего четверга». Недельку. Ждем. Опять же, говорят, неделя это еще немного, некоторые комментарии утверждают и по две.

Пока будем опираться на гипотезу, что победителей выбрал мэр.

С одной стороны, это логично: она называется «Архитектурная премия мэра» – следовательно, мэр и выбирает, кому дать премию. С другой стороны, бывают ведь такие премии, где высшее начальство назначает награду, а решение принимают профессионалы. Однако кто скажет, что профессионалы не участвовали? Голосовали же. Провели черновую работу.

Следующая гипотеза: мэр выбирает победителей как лучших, с его точки зрения, представителей архитектурной политики города. Такая премия претендует быть набором «образцовых» подходов – архитекторы на них посмотрят – и скорректируют свой визуал. Город изменится; на смену «лужковскому» стилю придет «собянинский». Вероятно, мы наблюдаем этот процесс прямо сейчас. Следовательно: архитекторам важно «угадать мелодию», чтобы встроиться в процесс – или, боюсь это сказать, наоборот, отстроиться от него – а нам, наблюдателям, чтобы понять, как именно тот «стиль» рождается и какой он...

Сейчас будет маленькое отступление: помимо архитекторов премия награждает, хотя и без денег, архитектурные медиа. Вручает ее пресс-секретарь Сергея Кузнецова Мария Ульянова, и в этом году ее комментарий о сути премии особенно точен: [премия] «...дает нам возможность выделить представителей средств массовой информации, которые с вниманием относятся к архитектурной политике Москвы».

...так вот, изучение премии позволяет нам не только увидеть, как рождается «новый стиль», но и присмотреться к архитектурной политике Москвы. По-средневековому, глазами. Нарочно не буду использовать понятия «эмотех».

Здесь мы изучим три самые объемные номинации, так как именно в них есть материал, позволяющий судить, кто у кого выиграл. Внимание: сначала смотрим на номинантов, и только потом на победителей.

Офисы. Десять объектов, один победитель. Один из девяти – штаб-квартира компании Сибур от архитекторов СПИЧ, строящаяся на месте клубного дома Негоциант, недавно снесенного на Якиманке, на восточном конце пешеходного Патриаршего моста. Снесенный дом был одним из самых развесистых в Москве представителей историзирующей эклектики 2000-х (2007–2014, автора пока узнать не удалось), новая штаб-квартира наследует от него пятно, высотность, обилие террас и, как кажется, каменные межэтажные перемычки фасадов. Все остальное – гармошка стекла, но особенно хорош спуск с моста с винтовой лестницей и стеклянной трубой лифта.

Другие офисные здания можно было бы подразделить на: с атриумом и без, со стенами и со стеклянными фасадами. Среди них выделяется несколько проектов в оптимальными планировками: от Kleinewelt, Parsec, IND и ADM. С некоторой оговоркой к ним же можно отнести офисы со стенами от ЦЛП и Инпад.

Тем не менее напомню, оптимальный современный офис – в плане прямоугольный, стеклянные стены с равноудаленным от них лифтовым ядром в центре. Пространство максимально освобождено от колонн и хорошо освещено. В нем можно устроить open space или любую другую, может быть, менее эффективную, но более комфортную, планировку.

В рамках этой парадигмы решен БЦ AIR на Ходынке от ADM Architects: на каждом этаже та самая идеально эффективная планировка – но, следуя новым правилам города, авторы, не жертвуя эргономикой, добавили спиральную скульптурность, повернув все этажи на один и тот же градус. Казалось бы, идеальный ответ на сочетание требования рынка и заказчика – и города. Рынок в данном случае требует правильный план, а город скульптурность.

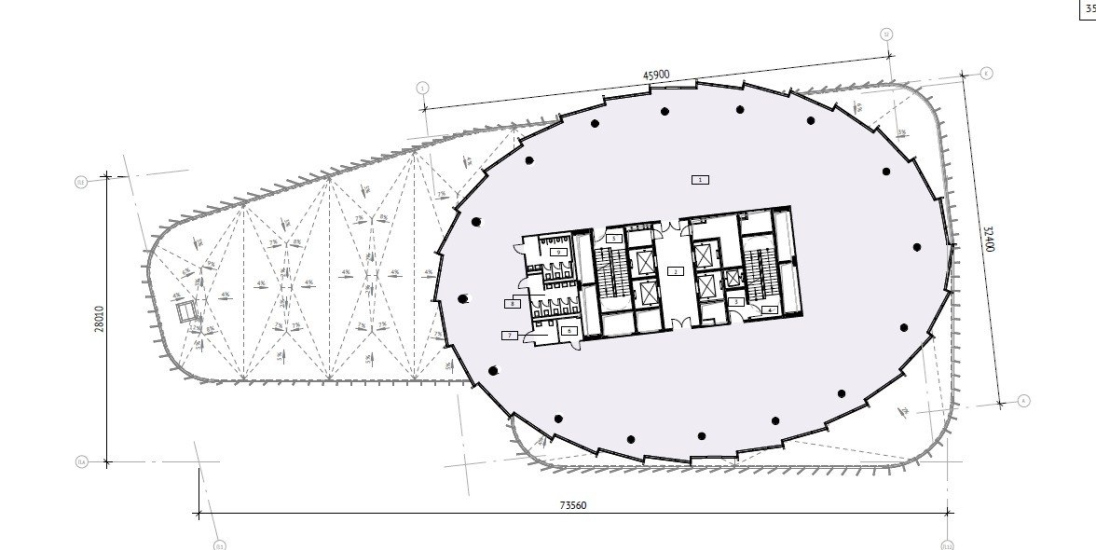

Победил объект довольно красивый, и близкий к идеальной схеме – но тем не менее жертвующий эффективностью в пользу эффектной формы. Сплющенное чешуйчатое яйцо БЦ Шелепиха впечатляет, но освещенная зона там, в зависимости от высоты, то больше, что меньше. Да, ядро на севере, в узкую часть смотрят двери туалетов, сам объем склонен к югу, можно предположить, что в верхних ярусах северной части рабочих пространств попросту нет. Верхние этажи, где обычно располагают кабинеты начальства, благодаря форме получают террасы на кровле выступающих нижних эркеров, – но существенно теряют во внутреннем пространстве.

Если же мы посмотрим на, уже довольно давний, релиз МКА о проекте, то в нем идет речь только о выразительности формы – что, опять же, говорит о приоритете.

Сама по себе форма Елене Струговец удалась. Тем не менее не так сложно заметить ее погруженность в московский контекст: овал перекликается с БЦ Орбитал Юлия Борисова, расположенным в 400 метрах к северу, а подсветка консолей – с БЦ Twist Андрея Романова, который стоит далеко, у Савелова, но тоже на развязке; и чешуйчасть, как мы знаем, тоже была инсталлирована на московской почве в работах ADM.

Итак, первый признак «архитектурной политики» – заметная форма. Не-прямоугольная и сразу привлекающая внимание – чтобы посмотреть на десять картинок и выбрать одну, ту, которая сильнее отличается ото всех остальных. Wow-форма даже в ущерб, пусть и незначительный – но все же надо это отметить – практической эффективности.

Жилье. Четырнадцать объектов. Здесь тенденция перестает быть чистой – у номинантов тоже немало нетривиальных форм: к примеру, поворот консолей в проекте СПИЧа или мондриановская раскраска стекла у UNK. Треугольные башни ATRIUMa у реки за спиной «Острова мечты». Или смешной, из разных видов колонн, дом ЦЛП в начале Никитского бульвара.

Самые простые из вошедших в шорт-лист – два лота Ивана Грекова для Северного порта, там, где когда-то был большой проект Сергея Скуратова. Но тут, понятное дело, задачей было упрощение.

Но вернемся к сложному. В победители выбрано 3 объекта. Один поддерживает тенденцию заметной формы – комплекс «Родина-Переделкино» Филиппа Никандрова невозможно будет не заметить, в том числе благодаря скай-мостам, которые, согласно утверждениям неизвестных, сейчас едва ли не служат пропуском московских согласований.

Второй объект – дом Phantom на Малой Сухаревской; в рамках премии указано авторство Апекс.

Его первая особенность – здание строят на месте доходного дома Гефсиманского общества XIX века, со сносом и реконструкцией фасада по чертежам. Ранее в релизе МКА говорилось об интеграции старого фасада в новый дом, но согласно сообщению Архнадзора от января 2024 года, уже тогда стена «была успешно «ингерирована» экскаватором».

Вторая особенность: за построенным заново фасадом вырастают вогнутые стеклянные стены-волны, легко выигрывающие в соседстве со стеклянной надстройкой театра «Вишневый сад», но в общем и целом, работающие с ней в одной теме «стекло над камнем». Со стороны Садового, над фасадом волны воздушные и похожи на паруса.

А с тыльной стороны – вместо прогиба мы видим выгиб, вместо углубления объем, вместо парусов массу крупных белых балконов. И только с этой стороны на премии был показан проект. Я даже поначалу его не узнала.

Иии – тут мы обнаруживаем еще один узнаваемый признак: сильно выступающие, объемные, белые ленты; лучше – балконов. Очень южные на вид, придающие Москве курортный привкус. Как ленты океанского лайнера, только еще более заметные. Ленты, замечу, в их новом, активно-агрессивном виде после спокойных полос модернизма ввела в употребление Заха Хадид для всего мира, а в Москве – ATRIUM.

Третья особенность Phantom-a! Авторы концепции, то есть архитектурного замысла – не Апекс, а PLP Architecture, также известные в Москве как авторы штаб-квартиры Яндекс.

О чем нам это говорит в исторической перспективе? Что практика новодельных фасадов жива, это раз, что проект выбрали, судя по всему, за форму дворового фасада, а главный почему-то не акцентировали – два, и что наградили в данном случае не то чтобы авторов замысла, а проектировщиков локального сопровождения – это три.

Третий проект-победитель в номинации жилье – две башни на территории бывшего ЗИЛа, между ТРЦ Ривьера, ЖК Фрост и Инсайдер – ЖК А22. Этот, похоже, придуман самими Апекс. Собственно башни – как башни, поинтереснее лотов 6 и 7 Северного порта, но почему их выбрали, для меня загадка. Разве что можно предположить, что за гибкость линейного переплетения на фасадах: если мысленно положить южную башню на бок, то можно даже заметить сходство с производственным помещением КРОСТ, выигравшим в 7 номинации.

Итак, популярны не только скульптурные ленты, но и изгибы линий. В которых можно увидеть проекцию изогнутого объема на плоскость. Не можешь искривить форму – криви линию, не ленись.

Что еще интересно: стилобат башен Апекса напоминает Wellton Towers, тоже КРОСТа. Только форма чуть более системная, граненая. А местами еще и с готическим таким подвывертом.

Еще раз итого: объем, объемная лента, плоская, но гнутая линия – наши друзья.

Школы. Номинантов тоже в общей сложности десять, как и у офисов. Разные, но преимущественно именно СОШ и ДОУ. В число победителей не попали: цветная школа и детский сад от ASADOV для Level Селигерская; еще более яркая, опять же мондриановская, школа от Моспроекта-2. А также две, напротив, деликатные, с естественными материалами на фасадах, от Апекс и Синтаксис – вот тут Апекс выступил хорошо, если во дворе школы ЖК Прайд на Полковой действительно будут такие деревца, как показано в проекте, там будет приятно находиться. Разлапистая звездообразная школа в Десеновском поселении, где архитекторы подписаны как «СпецСтройМонтаж»; надо будет выяснить, им ли принадлежит концепция, пока что – не верится.

Совершенно мне не понятно, почему в число призеров не попала школа ЖК Shift в Донском проезде от ЦЛП. Там любопытнейшая идея: простой прямоугольный блок, на фасадах открытый бетон и деревянные рамы окон. Или их имитация.

Теперь о призерах. Видеть учебные корпуса нового кампуса МГТУ в их числе, в свою очередь, неудивительно.

Удивительны другие две вещи: кампус открыли давно, теплой осенью 2024 года, а он все еще радостно прикидывается проектом. Известно, что на премии Москвы такое сплошь и рядом случается: внесли какие-то изменения в АГР в самый последний момент, и вот вам формальный повод пожаловать на премию.

Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А

пер. Бригадирский (ориен. пер. Бригадирский, вл. 13) (ЦАО, Басманный)

© ТПО Прайд

Мне не понятно другое: почему на церемонии не назвали основного руководителя всей работы, которая провела не одну экскурсию по кампусу – я была на двух – Елену Мызникову?

В списке награжденных авторов фигурируют Елизавета Берестенко, Екатерина Лазарева и основатель фирмы Николай Гордюшин. Начинает напоминать историю с присуждением Ленинской премии авторам Останкинской башни. Впрочем, в данном случае награду не получил и руководитель коллектива проекта МГТУ, стоявший в иерархии еще выше Мызниковой – сам Сергей Кузнецов. Опять же, почему? Чтобы не перекладывать награду из левой руки в правую?

Относительно второй из победивших школ, строящейся при ЖК «Летний сад» и «Город», – она большая и совершенно не плохая, но довольно обычная на современном уровне развития. Опять же не могу понять, почему отметили именно ее.

Здание образовательной организации (среднее образование) на 800 мест

Дмитровское ш., з/у 107/1(САО,Дмитровский)

© WELTBAU / АБ Клен

Мой собственный фаворит среди трех награжденных школ – музыкальная школа при Консерватории. Тут два сюжета: во-первых, реконструкция здания 1930-х, сделанная в 1990-е, была явно не удачной и есть шанс его теперь «оживить». Второй – новый корпус, который наклоняется к старому веером консолей, увеличивающих площадь этажей в очень стесненной ситуации – как он там уместится, на площадке несложного доходника XIX века, одному Богу известно – и соединяется с ним переходом.

Какое резюме?

Очевидно предпочтение форм, привлекающих внимание: яйцо, изгиб, скругленный угол, ленты балконов должны лететь, консоли нависать, голова поворачиваться, складываться-раскладываться. Чем чудесачее, тем лучше. Но об этом уже лет пять говорят в кулуарах. Вслух говорит собственно Сергей Кузнецов, определяя новый московский стиль как «эмотех»: хай-тек плюс эмоции. «Яркие, запоминающиеся, выглядящие нетривиально и вызывающие эмоции»; проекты, отличающиеся «технически сложной, но одновременно драматичной и артистичной архитектурой <...> нарочитым использованием сложных инженерных решений, которые архитекторы не скрывают, а, наоборот, подчеркивают».

А значит, надо согласиться с высказанной здесь идеей Григория Ревзина, что к нам – в Москву, а возможно повсеместно в мире – возвращается идея архитектуры аттракционов, звезд, их еще называют «летающим цирком». Вот только цирк – не тот, о котором вы подумали, а звездный – к нам вряд ли сейчас прилетит.

К слову заметим, какие примеры приводит Сергей Кузнецов, говоря об эмотехе: 1. собственные работы, все, в авторском коллективе которых он значится как руководитель, от центра Винер до МГТУ; 2. работы знаменитых иностранцев, от RED7 до Бадаевского. Надо сказать, что в обоих случаях авторство заметно разделяется на ядро-идею и – обвязку, то есть собственно проектирование, в случае с иностранцами можно сказать – локальное сопровождение. Сопровождением в большинстве случаев, особенно с иностранцами, занималась компания Апекс, реже, но чаще для Сергея Кузнецова – Прайд, Генпро или KAMEN. Предположим, Кузнецов не может все время один придумывать эмотех, а иностранцев больше нет, кроме сингапурской компании, которую сопровождает тоже Апекс. Кстати, интересно, почему в премии не участвовал Большой московский цирк – но, вероятно, он еще не получил АГР.

Получается два полюса: на одной стороне уникальные зрелищные решения – а на другой компании, специализированные на сопровождении, стадиях ПД и РД, которые, тем не менее, пробуют оторавться от прагматики и предлагать что-то знаковое. Они-то в изобилии отмечены в этом году премией Москвы.

Прежде всего компания Апекс – очень большая, если посмотреть на список номинантов, она уступает только Мосинжпроекту, а его не догнать. Признанные специалисты в BIM, генпроектировании и сопровождении. Для которых, с их 3.7 млрд оборота в год, полученные в виде премий 3 млн как дробина слону. Так и хочется их сравнить с проектным институтом. Победившие проекты такие же. В институтах были такие архитекторы, собственные звезды, которым давали возможность поработать над собственными авторскими проектами. В этой роли сейчас выступает Елена Струговец, можно за ней наблюдать. Второй проект чужого авторства – PLP; третий обычный, нельзя сказать, что преодолевающий планку.

МГТУ трогать не будем, на нем есть печать эмотеха и без меня. А вот, вспоминая Елену Мызникову, которую не назвали автором, рассмотрим работы ИНПАД – компании, название которой переводится как Институт проектирования, архитектуры и дизайна. Крепко укорененный в Екатеринбурге и специлизирующийся на ПД крупных жилых комплексов; «серьезный динозавр», годовой оборот примерно полмиллиарда. Честный институт, на своем сайте указывает выполненные именно им работы. В премии победил два раза. Музыкальная школа – видимо, действительно их концепция и идея. БЦ Noon – концепция бюро SREDAA, от ИНПАДа стадия ПД.

Но на сайте премии об этом ни слова! А жаль. Кажется, если еще немного поискать, найдутся еще какие-то нестыковки. Хотелось бы, чтобы премия давала срез актуальных московских проектов точно, с именами авторов. И, кстати – авторскими коллективами. Сейчас информации как-то маловато.

Другая очевидная особенность – среди победивших нет имен известных архитекторов. Их как будто намеренно оставили за бортом в номинантах. На первый план вышли компании-проектировщики – но с нехарактерной для них задачей делать зрелищную архитектуру. Нет ли здесь противоречия?

Получится ли, учитывая обозначенное противоречие, сделать из предложенных ингредиентов нашу самобытно-почвенную разновидность архитектуры аттракциона, эмотех?

Вот он, вероятно, основной вопрос московской архитектурной политики.