Работа стала финалистом конкурса «Выбор DAFES. Май 2025» – инициативы, поддерживающей творческие проекты студентов и молодых специалистов в области дизайна, искусства, моды, образования и стартапов.

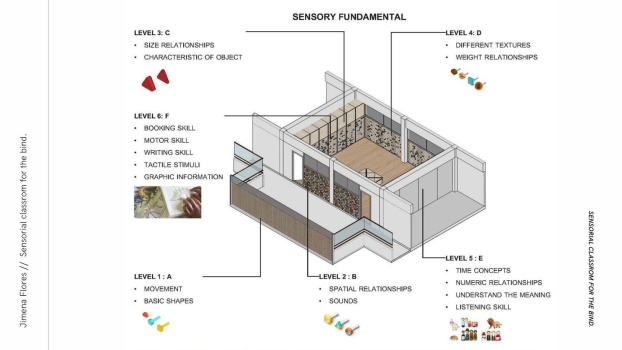

Работа Химены Флорес «Адаптация школ для детей с нарушениями зрения и опорно-двигательной системы» посвящена созданию комфортной, доступной и функциональной среды в учебных учреждениях. Правильно подобранные мебель и освещение, контрастные акценты, безопасные покрытия и безбарьерные маршруты делают школу не только удобнее, но и по-настоящему человечной.

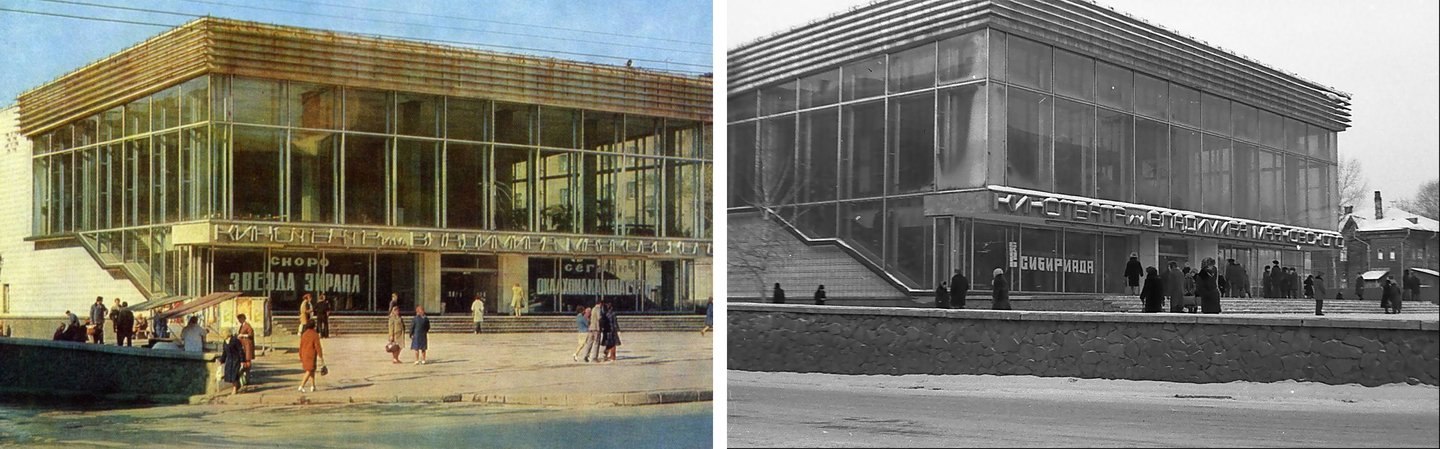

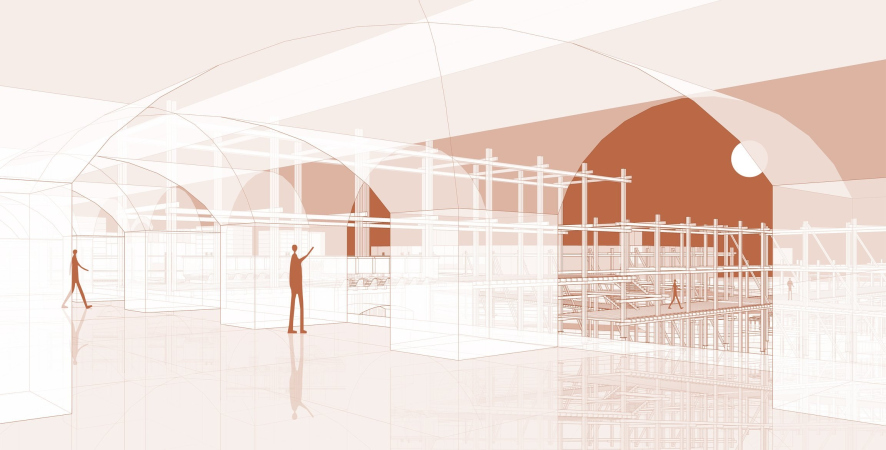

Проект реновации кинотеатра им. Владимира Маяковского в Новосибирске разработан Ольгой Ишимовой под руководством Дмитрия Быкова. Здание было построено в 1970 году в самом центре города и тогда считалось крупнейшим кинотеатром области. Однако за последние 25 лет оно постепенно пришло в упадок. Цель реновации – по возможности восстановить его первоначальный модернистский облик и адаптировать под новые формы досуга.

В центральном атриуме, освобожденном от глухих перегородок, появятся многоярусные висячие площадки-антресоли со стеклянными стенками, внутри найдется место для ресторанов и кафе, на крыше устроят летний амфитеатр.

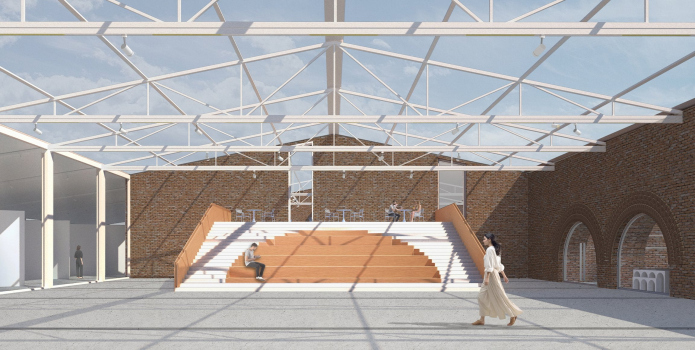

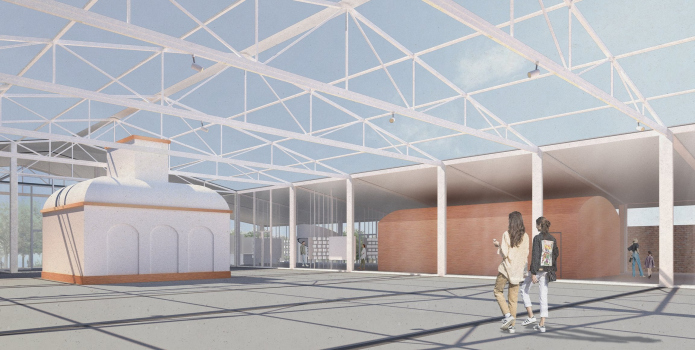

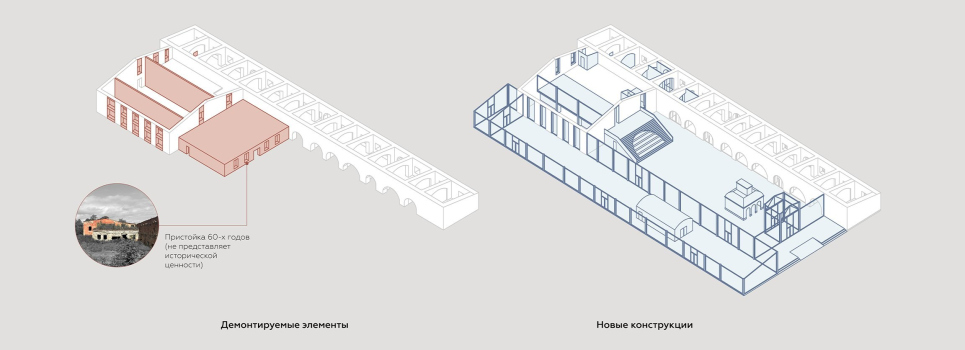

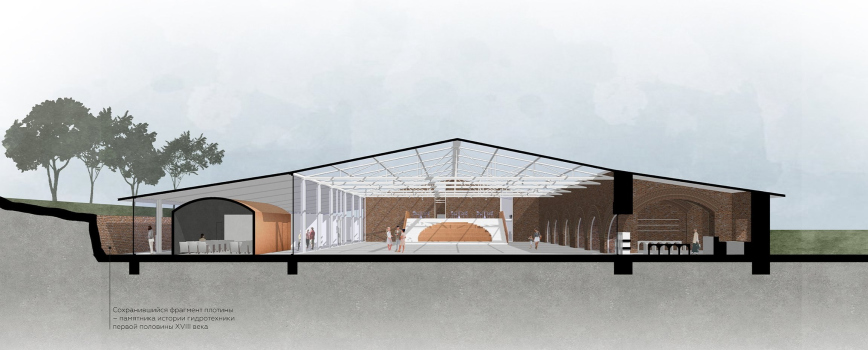

Проект Кристины Литвиненко под руководством Дмитрия Быкова – финалист конкурса «Выбор DAFES. Май 2024». Он посвящен реновации Второй плавильной фабрики Барнаульского сереброплавильного завода. Предлагается превратить ее в многофункциональный креативный кластер. Комплекс будет выполнять музейные и образовательные функции и включать залы для выставок, кинотеатр, музей «Мир камня», библиотеку-коворкинг.

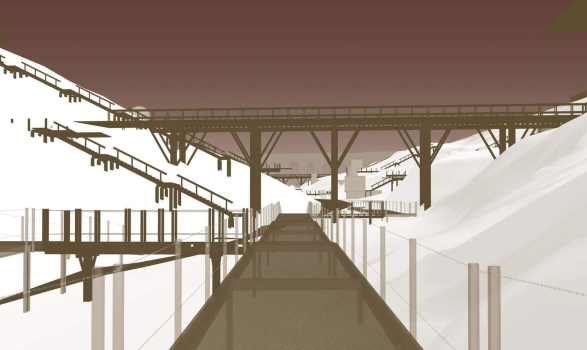

Согласно проекту, часть построек, не имеющих исторической ценности, будет снесена. К фабрике пристроят продольную галерею, а получившееся пространство перекроют двускатной крышей на металлических фермах. Чтобы насытить интерьеры светом, крышу над центральным нефом застеклят.

Форма павильона-кассы вдохновлена плавильными печами – знаковыми сооружениями для Барнаула, изображенными на гербах города и Алтайского края.

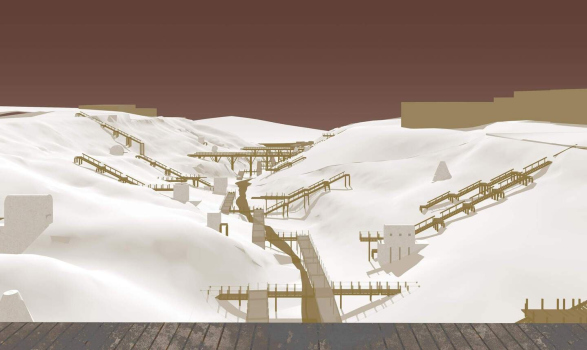

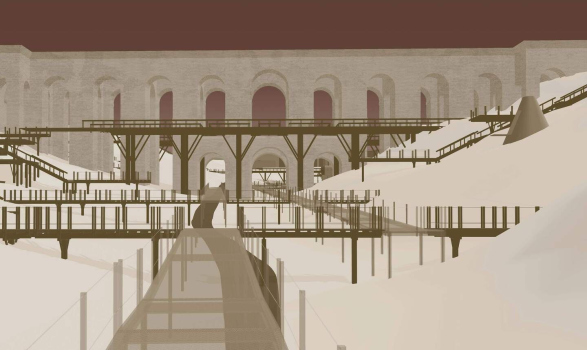

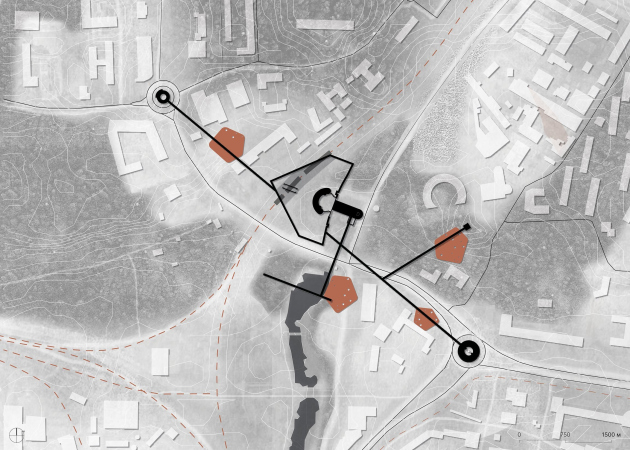

Проект Вероники Михайловой под руководством Андрея Асса «Реновация Березуйского оврага в Калуге» выделяется масштабом и глубиной проработки. Березуйский овраг – исторический и природный памятник, с XVI века служивший естественной границей городской крепости. Здесь сохранились уникальные объекты: 600-летний дуб и родник Здоровец, издавна считавшийся целебным. Архитектурная доминанта территории – Каменный мост-виадук XVIII века, построенный по проекту Петра Никитина и признанный одним из красивейших и старейших среди аналогичных сооружений в России.

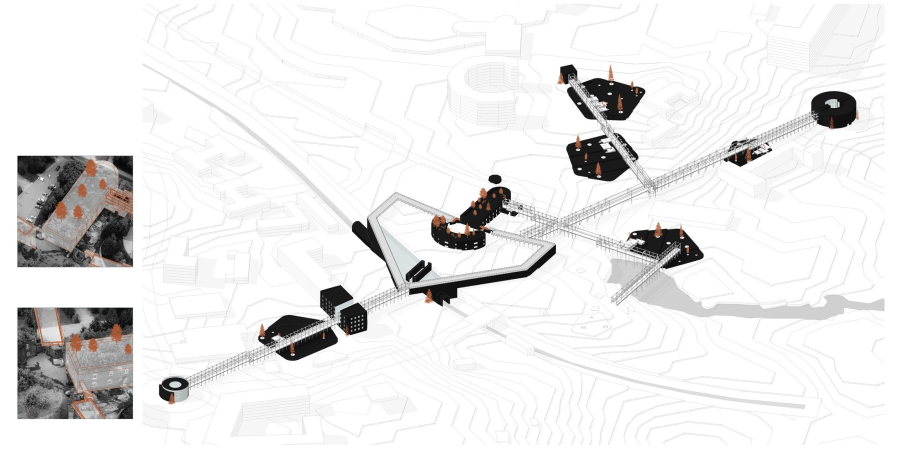

Сегодня овраг площадью 16 гектаров в центре Калуги воспринимается скорее как барьер, разделяющий районы. В проекте же он представлен как связующее звено. Основная идея – создание линейного разноуровневого парка, объединяющего город в двух направлениях: поперёк – соединяя правый и левый склоны, и вдоль – связывая верхнюю и нижнюю части оврага.

У парка несколько функций: это пространство для прогулок, отдыха, игр, культурных и образовательных инициатив. Важная часть проекта – восстановление исторических и строительство новых павильонов – Ротонды, Обсерватории, Библиотеки, Будки и Спутника, Шалаша, а также городских бань. Особое внимание уделено реставрации 160-метрового Каменного моста, который становится подлинной достопримечательностью города.

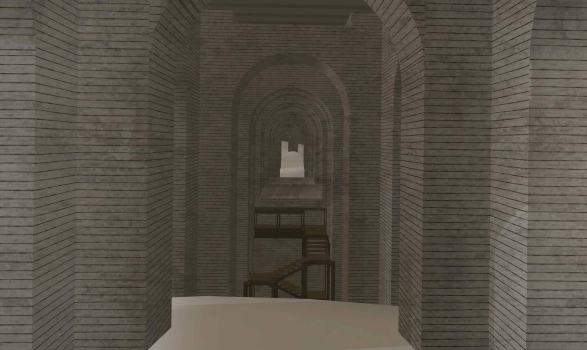

Еще один сложный и изящный проект – реконструкция редюита «Астрономического бастиона» (1812) в Калининграде, выполненная Екатериной Капинос под руководством Андрея Асса. Редюит бастиона – это внутреннее укрепление, предназначенное для последней обороны в случае прорыва противника. Калининград богат фортификационными сооружениями: многие из них после войны оказались в запустении, часть была разрушена, но сохранившиеся строения представляют значительную историко-культурную ценность.

Проект предполагает работу с «памятью места» – сохранение атмосферы и исторического духа. Основной формальный прием – контраст, столкновение старого и нового.

Вокруг редюита планируется создание общественных пространств, объединенных в единый ансамбль системой мостов-переходов. Первым элементом станет «Стеклобанка» – трехэтажное цилиндрическое здание с витражным фасадом. На первом этаже в нем разместятся кафе, торговые площади, гардероб и мини-кинотеатр, на втором – выставочные пространства, на третьем – библиотека и коворкинг.

Второй объект – «Бетобанка», четырехэтажное здание с глухим фасадом и остекленным внутренним двором. Здесь на первом этаже предполагается крытый рынок, выше – коммерческие помещения, а верхний этаж займут офисы и рабочие пространства.

Третий павильон – культурно-универсальное пространство (КУП), кубообразное здание на месте разрушенной Кенигсбергской обсерватории. На первом этаже расположится историческая экспозиция, на втором – фойе, а на третьем – современная обсерватория с панорамным обзором.

Все павильоны соединяются системой разноуровневых мостов и переходов, построенных из дерева и металла. Ансамбль дополнит променад по крепостной стене.

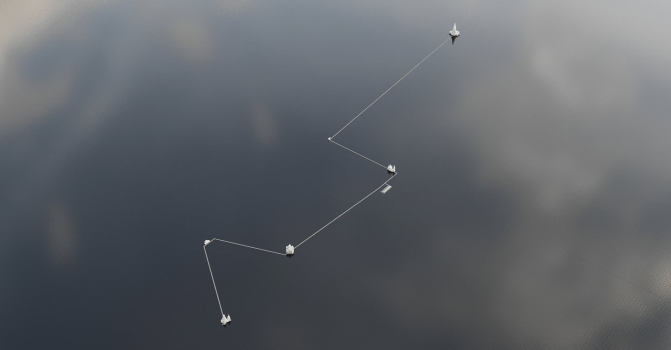

Проект «Территория памяти города Молога на Рыбинском водохранилище» авторства Полины Луговой под кураторством Андрея Пунина и Екатерины Горюновой – мемориал в честь затопленного города-призрака в Ярославской области. Молога, основанная ещё в XII веке, была переселена и уничтожена при строительстве Рыбинской ГЭС. Ежегодно 14 апреля отмечается день ее памяти.

Проект включает две части. Первая – арт-инсталляции прямо на озере: маршрут длиной 2,5 км соединяет силуэты главных архитектурных доминант – Крестовоздвиженской церкви, Пожарного депо с каланчой, Богоявленского и Воскресенского соборов, электротеатра «Иллюзион» и Церкви Вознесения. Легкие конструкции из стальной сетки создают эффект призрачного города, позволяя посетителям понять его масштаб.

Вторая часть – благоустройство прибрежной зоны в поселке Легково. Здесь появятся гостиничный комплекс и прогулочные маршруты. Мостки на водой будут оснащены саунд-модулями: во время прогулок можно будет услышать эмоциональные интервью бывших жителей Мологи и прочувствовать трагическую историю утраты родного дома.

Проект «Аудиальный арт-парк на острове Ракосаари» Анастасии Филипенко под руководством кураторов Андрея Пунина и Екатерины Горюновой превращает небольшой остров в Ленинградской области в площадку для саунд-арта и культурного туризма.

Арт-парк задуман как круглогодичное пространство. Летом он становится сценой «живой музыки природы», где в хор складываются шелест листвы, плеск волн и пение птиц. Зимой звучат хруст снега, скрип льда и треск костров, у которых можно согреться.

Центральный объект острова – Башня Ракосаари, улавливающая и усиливающая звуки природы и транслирующая их в подземный «колодец». В бывших военных погребах создаются звуковая студия, саунд-лаборатория для проведения воркшопов, а также «Место тишины» для медитации.

Проект GYUMRI ART SPACE Мариам Степанян под кураторством Андрея Пунина и Екатерины Горюновой посвящен созданию культурно-образовательного арт-пространства в историческом центре Гюмри в Армении на базе заброшенного здания XIX века.

В основе концепции – бережная реставрация исторических стен и добавление новых архитектурных объемов, отражающих современный характер проекта. Особое внимание уделено внутреннему двору, который становится площадкой для встреч и общения.

В GYUMRI ART SPACE разместятся мастерские, библиотека, лекторий, кинозал, кафе. Центр ориентирован на жителей города, студентов, художников и туристов.

Проект Валерии Богдан под руководством кураторов Андрея Пунина и Екатерины Горюновой – сайт-специфический перформанс «мехток. ex grex» посвящен памяти заброшенного зернообрабатывающего комплекса (мехтока) в селе Подлубово, Башкортостан. Это место, некогда снабжавшее хлебом Симские заводы – одно из старейших металлургических предприятий Южного Урала, сегодня выглядит как постиндустриальная руина.

Перформанс задуман как театрализованный ритуал, где зрители одновременно являются исполнителями-актерами. Действие разворачивается на фоне полуразрушенного комплекса, превращенного в сценическую среду без привычной сцены. Сюжет строится на взаимодействии трех групп: «сквозняков» – фантомных колхозников, одержимых бесконечным трудом, «призраков» – балетной труппы, очевидно, символов творческой интеллигенции и «эгрегора» – хтонического демиурга, наблюдающего за ходом жизни.

Через танец, звуки ветра, гул железа и импровизацию участников возникает атмосфера языческого действа. Символика зерна, колосьев и обломков мехтока превращает пространство в памятник утраченной эпохе.

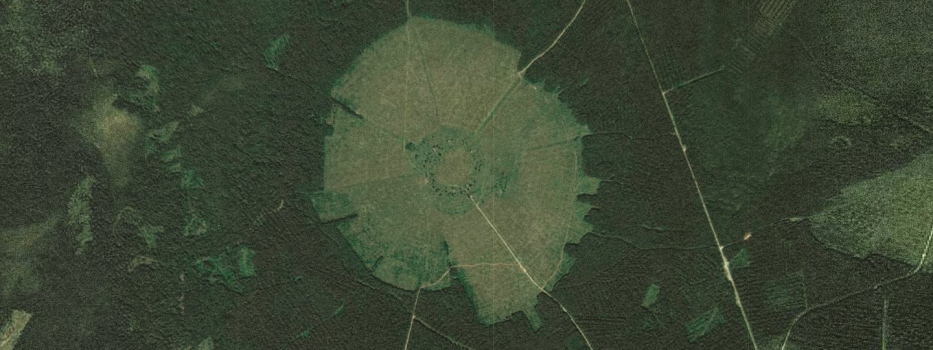

Проект Марии Панфиленок под кураторством Федора Опарина посвящен созданию этнофестиваля «Кучепалда» в Архангельской области, в одноименной деревне, почти исчезнувшей к XXI веку, хотя сто лет назад здесь жило около 600 человек. Село сформировалось вокруг озера, которое со временем обмелело и превратилось в круглую площадку. Концепция фестиваля основана на идее возрождения культурной памяти и коллективной идентичности через праздники, обряды и художественные практики.

Фестиваль проводится четыре раза в год, в даты, символизирующие смену сезонов. Его программа объединяет концерты народной и электронной музыки, театральные и танцевальные перформансы, мастер-классы, лекции, инсталляции и традиционные обрядовые действия. Для проведения мероприятий создается инфраструктура: реконструируются старые избы, возводятся новые павильоны, обустраиваются театральные площадки.