От издателя:

«Ташкент, четвертый мегаполис СССР и крупнейший город советской Средней Азии, предрасполагал к строительству разнообразных и масштабных модернистских комплексов. Однако не в меньшей мере, чем размеры города, к этому вели политические решения. По замыслу союзных властей, поддержанному республиканской элитой, Ташкенту предстояло стать «столицей Советского Востока», которая служила бы привлекательной витриной социализма в глазах представителей стран Движения неприсоединения.

Рассказывая о полусотне ташкентских модернистских построек, авторы прослеживают общую эволюцию городской архитектуры, представляют ее протагонистов и различные, порой конфликтные, культурные контексты, в которых возникли впечатляющие сооружения одной из наиболее своеобразных столиц модернизма в СССР».

Фотография предоставлена Музеем «Гараж»

Борис Чухович

историк искусства и архитектуры, президент международной Обсерватории Alerte Héritage

Что было для вас основной целью при работе над путеводителем?

Конечно, целью любого историка является представить читателю свое понимание предмета исследования. Мое видение эволюции ташкентского зодчества формировалось в ходе длительного времени и, думаю, отличается от написанного об архитектуре Узбекистана 1960-х – 1980-х годов другими авторами. Однако среди них были великолепные эрудиты, принявшие участие не только в обсуждении исторических проблем, но и непосредственно участвовавшие в архитектурном процессе как архитекторы-исследователи: Шукур Аскаров, Илья Мерпорт, Иосиф Ноткин и другие. Я хотел представить архитектурную историю так, чтобы их мысли были вплетены в мой собственный нарратив. Мне казалось, такой подход лишает текст монологической субъективности и придает написанному необходимую сегодня сложность.

Панорамный кинотеатр (Дворец искусств). 1960–1964, 1974–1977. Архитекторы: В. Березин (ГАП), С. Сутягин, Ю. Халдеев, Д. Шуваев, при участии О. Легостаевой. Инженеры: А. Браславский, Д. Антман, А. Пригожин. Ташкент, улица Алишера Навои, 15

Фотография © Ольга Алексеенко

Что больше всего хотелось донести до читателя? Какое «послание» у ваших текстов?

Мой подход характеризуется тремя особенностями. Его центральной темой является коллизии модернизма и ориентализма. Мы привыкли к описаниям ориентализма как продукта западного воображения – именно таким он предстает в постколониальных исследованиях, вдохновленных монументальным трудом Эдварда Саида. Однако, как свидетельствуют многочисленные источники, Ташкент создавался как «столица Советского Востока» и, стало быть, общие стереотипы о мнимом различии «Запада» и «Востока» были привнесены в здания, проектировавшиеся для столицы Узбекистана. Особую роль в этом играли зодчие Москвы, уловившие импульсивное алкание «восточного», исходящее от ташкентских властей. В их взаимодействии родились решения, которые обусловили постепенный сдвиг городской архитектуры в сторону орнаментики, пластики, цвета и исторических стилизаций. Таким образом, если в интерпретации Саида ориентализм являлся «Востоком, созданным Западом», тут «Восток» создавался in situ, и в его создании принимали участие самые различные акторы: властные структуры Ташкента и Москвы, проектные институты различных городов СССР, историки, архитектурные критики, творческие союзы и т. д.

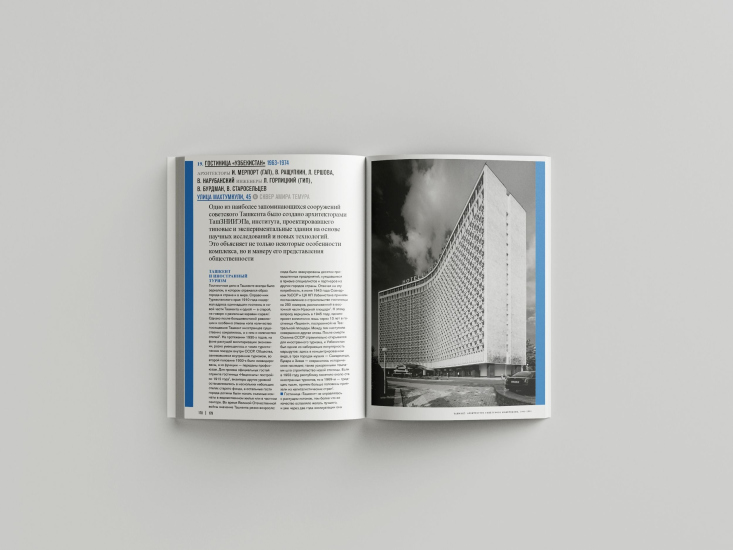

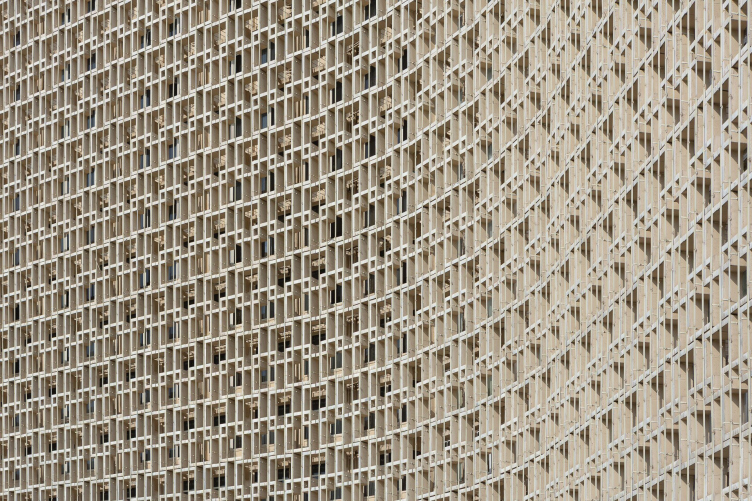

Гостиница «Узбекистан». 1963–1974. Архитекторы: И. Мерпорт (ГАП), Л. Ершова, В. Ращупкин, В. Нарубанский. Инженеры: Л. Горлицкий (ГИП), В. Бурдман, В. Старосельцев. Ташкент, улица Махтумкули, 45

Фотография © Ольга Алексеенко

Второй задачей я видел де-фокусировку привычной советской истории архитектуры Ташкента. Поясню, что имею в виду. Со сталинского времени структура знания в СССР была жестко иерархичной. Ученые, работавшие в советских республиках и регионах, отвечали за сбор и анализ первичных фактов. Эстетическая теория и методология разрабатывались в центральных научных институциях. Москва создавала образцы для всего – от генеральных планов городов до стилей искусства, архитектуры и музыки. Она не только генерировала модели, но и была центром отбора. Столичные институты решали, какие художественные и культурные явления, возникающие в советских республиках, будут представлены на всесоюзной сцене, в Москве распределяли награды и звания – Ленинские премии, Государственные премии, звания народных артистов СССР и т. д. Кроме того, столица была центром ретрансляции искусства и архитектуры. На ее официальных сценах было представлено искусство советских республик, здесь находились наиболее престижные издательства, печатавшие книги по искусству и архитектуре. Децентрализация истории советской архитектуры началась в середине 2000-х годов с проекта «Локальные модерности», курируемого Рубеном Аревшатяном (Ереван) и Георгом Шольхаммером (Вена). Наиболее решительный шаг в этом направлении осуществили авторы выставки «Советский модернизм 1955–1991. Неизвестные истории» Катарина Риттер, Екатерина Шапиро-Обермаир и Александра Вахтер – в 2012 году они сфокусировались на представлении региональных историй советского модернизма, вовсе исключив из поля зрения Россию. Я полагаю, этот подход во многом остается продуктивным. Он позволяет сконцентрироваться на внутренней логике развития архитектуры в каждой советской республике – так рельефней предстают горизонтальные связи республик друг с другом, отнюдь не всегда опосредованные Москвой, и взаимосвязи советских локусов с различными регионами мира. Например, для архитекторов Узбекистана всегда были значимыми французские опыты в Магрибе, так же как и многие идеи, воплощенные архитекторами в Турции, Иране и Индии.

Наконец, третьей особенностью моего подхода является стремление к изучению реальной истории социализма в пику модным идеализациям так называемого советского проекта, свойственным не жившей в СССР молодежи или политикам, которые камуфлируют под ностальгию сегодняшние практические интересы. Для меня важно разобраться в институциональных нюансах ташкентской истории: они помогают понять механизмы принятия решений, границы творческой свободы архитекторов и драматические расхождения лозунгов с реальной политикой.

Сложно ли было отбирать объекты для путеводителя? Есть ли здания, о которых трудно было писать (или даже не хотелось), пусть они и очень важны? И есть ли «фавориты»?

Вряд ли книга – лучшее место для продвижения личного рейтинга архитектурных лидеров и аутсайдеров: таковой был бы более уместен в газетной статье или журнальной рубрике архитектурного критика. К тому же я всегда воспринимал с внутренним дискомфортом ранжиры художников и их произведений на «гениальных», «великих», «талантливых», «даровитых», «посредственных» и т. д. По Ницше, критик, заговаривая о «гениальности» художника, руководствуется тщеславием, подспудно реабилитирующим его неспособность к упорному труду, единственному отличию художника от «нехудожника». Мне, однако, кажется, что устанавливая иерархии между творцами или произведениями, критик, напротив, ставит себя на вершину пирамиды, т. к. только с этой высоты можно увидеть истинную величину того или иного явления. И еще мне близка мысль автора «Апологии истории» Марка Блока: не важно, за Робеспьера ты или против – просто расскажи, каким он был! Поэтому в процессе работы над книгой я пытался сосредоточиться не на собственном отношении к каждому зданию, а на истории его восприятий в полифонических дискуссиях общества и архитектурного цеха. Это гораздо более захватывающая задача, т. к. исторические суждения влияли на эволюцию этой архитектуры, тогда как мои личные оценки остаются не более, чем субъективным мнением.

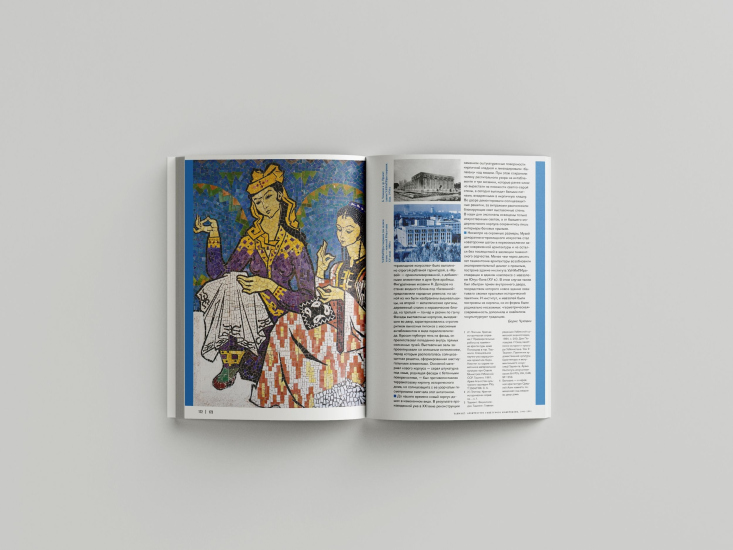

Приведу конкретный пример. Мне, признаюсь, никогда не нравились мозаичные арабески на торцах домов, привнесенные в ташкентскую среду братьями Жарскими, которые родились во Франции и получили художественное образование в России. Я воспринимал эти украшения типовых девятиэтажек как ориенталистское клише, неуместное в контексте модернистского города и к тому же явно вдохновленное орнаментикой ар нуво. Однако в тексте о мозаиках я сосредоточился на головокружительной метаморфозе, которая приключилась в их восприятии на протяжении 1970-х годов. Казалось бы, у мозаик Жарских не было шансов – изначально против них выступали видные теоретики и ведущие архитекторы. Однако вмешательство Шарафа Рашидова, партийного руководителя Узбекистана, резко изменило ситуацию. Мозаики стали производить в индустриальных масштабах, а в кругу архитекторов у них постепенно начали появляться «адвокаты», уловившие социальный заказ и новый дух времени. К концу 1970-х – началу 1980-х критики уже утверждали, что мозаики Жарских отражали традиции «национальной архитектуры» узбекского народа.

Метаморфозы не окончились в 1991 году – уже в 2020-х мы стали свидетелями вторичной апроприации Узбекистаном этих мозаик, и недавно они были включены в национальный реестр памятников культурного наследия. Таким образом, текст о предмете, который не вызывал у меня личной приязни, стал поводом для рассказа о существенных тенденциях и метаморфозах архитектуры, и мое личное отношение по ходу этого рассказа вовсе не было обозначено. В этом заключается отличие истории от архитектурной критики: критик склонен объяснить читателю, что такое хорошо и что такое плохо, а для историка вкусен и многомерен любой объект.

Цирк. 1962–1975. Архитектор: Генрих Александрович (ГАП). Инженеры: С. Беркович (ГИП), Р. Муфтахов. Ташкент, улица Себзар, 1А

Фотография © Ольга Алексеенко

Были ли в ходе вашей работы над путеводителем открытия?

Конечно! Например, я отчетливо помню, что во время моей работы в Институте искусствознания в Ташкенте весь коллектив этого почтенного научного учреждения был уверен, что здание, находившееся в престижнейшем районе Ташкента, фактически на площади имени Ленина, между офисом ЦК комсомола и Спорткомитетом республики, было «подарено» НИИ искусствознания Шарафом Рашидовым после открытия нашими археологами Дальверзинского клада. Об этом рассказывали многие корифеи, начиная с незаменимого заместителя директора по научной работе в течение многих десятилетий – Александра Михайловича Рыбника. Эта многочастная история обросла детективными подробностями, и все новые сотрудники и аспиранты были обречены на выслушивание многочисленных ее версий в исполнении протагонистов. Однако документы беспощадны. Дальверзинский клад был обнаружен археологами в 1972 году, а штампы на проектных синьках свидетельствовали, что здание уже в 1967–1968 гг. проектировалось для НИИ искусствознания. Помимо прочего, архитекторы предусмотрели место и для коллекций Института, которые можно было бы разместить в специально оборудованных для этого помещениях. Так красочная легенда уступила место реальности планового хозяйства, отводившего во второй половине 1960-х немаловажное место наукам об искусстве.

С Рашидовым было связано еще одно открытие: ни один найденный нами документ первой половины 1960-х годов не содержал следов его вмешательства в архитектурный процесс. Даже когда речь шла о проектировании нового здания ЦК Коммунистической партии Узбекистана, его руководитель оставался где-то за кулисами, а Центральный комитет стал лишь четвертой инстанцией, которой передали проект для утверждения. Подобная ситуация была бы невозможной в 1970-е и в начале 1980-х годов, когда за Рашидовым прочно закрепился неформальный титул «главного архитектора Узбекистана», а судьбу наиболее ответственных объектов он решал самолично, без широких обсуждений.

Музей Дружбы народов. 1976. Архитекторы: Валерий Ганиев (ГАП), Нузет Заидов (идея). Инженеры: институт «Ташгипрогор», трест «Высотстрой Главташкентстроя». Ташкент, берег канала Анхор, парк у Площади Дружбы народов

Фотография © Ольга Алексеенко

Чем обусловлено смысловое и визуальное оформление книги, отличающее ее от предшественниц – с многочисленными подразделами, более развернутыми «аннотациями» у каждой главы и так далее?

Так, нам с Ольгой Казаковой удалось «пробить» в процессе макетирования больший процент цветных фотографий, чем это практиковалось в предыдущих книгах. Этот нюанс объясняется тем, что ташкентская архитектура была более многоцветной, нежели зодчество Москвы, Ленинграда или Алма-Аты. Цвет, в особенности бирюзовый, рассматривался как признак «национального». И рассказывая читателю о дискуссиях на эту тему, воплотившихся в таких сооружениях, как площадь имени Ленина, кафе «Голубые купола» или Союз художников, нужно было наглядно продемонстрировать неташкентцам, о чем, собственно идет речь.

Что касается расширенной структуры книги, ее объясняют несколько обстоятельств. Во-первых, как мне показалось, авторы предыдущих книг серии – Анна Броновицкая и Николай Малинин – не избегали приемов архитектурной критики и отдавали предпочтение более свободным оценкам, суждениям и ассоциациям, нежели мы с Ольгой. Во-вторых, в каких-то случаях – например, в текстах о Панорамном кинотеатре или станции метро «Проспект космонавтов» – в наших руках оказалось такое количество непубликовавшихся эскизов и документов, что было бы очень жаль оставить их «до следующего раза» – когда бы он еще представился?! И, наконец, думаю на структуре и объеме текста сказалась моя причастность к тому, что происходило в архитектурной жизни Ташкента в 1960-е – 1980-е годы. Я родился в архитектурной семье, получил архитектурное образование в Ташкентском политехническом институте, первые четыре года по его окончании работал в одном из ведущих проектных институтов города и тогда же начал печататься в главном республиканском архитектурном журнале. Не будет преувеличением, если скажу, что большинство протагонистов этой книги мне были знакомы с детства. На протяжении юности и молодости это знание обогащалось личным опытом и общением с ними. Все это означало иной тип взаимодействия с «объектом исследования», нежели тот, что характеризовал отношения Анны и Николая с архитектурной средой Ленинграда и Алма-Аты – и неудивительно, что это отличие отразилось на структуре книги. Возможно, результат лишь очень условно может быть назван «путеводителем». Однако Анна и Николай в предисловии к первой книге серии – о Москве – уже принесли всевозможные извинения читателю за несоответствие того, что он видит, традиционному архитектурному «гиду». В этом плане мы с Ольгой лишь развили потенциал, изначально заложенный в серии.

Культурно-информационный центр «Интуриста» (Республиканский Дом туризма). Конец 1970-х – 1986. Архитекторы: В. Нарубанский (ГАП), А. Куропатко, Д. Ташпулатов. Ташкент, улица Истиклол, 47

Фотография © Ольга Алексеенко

Ольга Казакова

историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы, доцент НИУ ВШЭ

Каким образ модернистского Ташкента был у вас до начала работы над путеводителем, и как он изменился сейчас?

До начала работы у меня были довольно скудные и стереотипные представления о ташкентском модернизме, да и вообще о Ташкенте – просто потому, что я там никогда не бывала до начала работы над книгой. Конечно, у меня были общие соображения, ведь я этим периодом занимаюсь уже много лет, и я понимала все основные тенденции и чем они были вызваны. Тем не менее, это было очень поверхностно – и я только сейчас понимаю, насколько. Сейчас я вижу модернистский Ташкент гораздо более нюансировано, плюс за зданиями для меня стоят люди, истории – все то, что делает для нас город живым. Для меня и в Москве это так. Больше всего меня впечатлило, насколько Ташкент на самом деле модернистский город, насколько там эта архитектура все еще превалирует и над более ранним наследием, и над современностью, хотя сейчас там строительный бум.

В чем вы как исследовательница модернизма видите уникальность Ташкента по сравнению со столицами других советских республик и стран соцлагеря? А чем он похож на них?

Мне бы не хотелось сравнивать Ташкент, например, с Вильнюсом – дистанция слишком велика. Разве что в финансовом отношении всем республикам, кроме РСФСР, приходилось играть по одним правилам – согласовывать все дорогостоящие проекты с Москвой, а также следовать тем решениям в области архитектуры и градостроительства, которые принимались в столице СССР – например, отказываться от «излишеств». При этом даже восприятие этих решений было очень разным, это тема для отдельного разговора, но совсем не кажется, что он может состояться в ближайшее время.

Если же говорить о сопоставлении ташкентского модернизма с модернизмом Алматы, Бишкека, Душанбе или Ашхабада – все эти города мне удалось посмотреть, причем, конечно, я смотрела именно под «модернистским» углом – то мне кажется, что ташкентский модернизм максимально «национальный» с точки зрения форм и, наверное, самый яркий, если брать использование цвета. Вероятно, здесь сыграло роль стремление создать здесь «столицу Советского Востока», идущее как из Москвы, так и от местных властей.

Как вы с Борисом Чуховичем делили объекты и темы?

Борис написал большую часть объектов, так как он давно занимается Ташкентом – в отличие от меня, и большинство объектов были ему хорошо знакомы. Если все же говорить о том, как мы делили их между собой, то это было совсем не сложно – просто обсуждали, кому что хотелось бы написать, и кто выражал большее желание, тот и забирал здание себе. У меня есть «любимчики» и среди объектов Бориса, но не думаю, что я могла бы написать о них лучше – скорее мне было приятно их вместе обсуждать.

Сложно ли было отбирать объекты для путеводителя? Есть ли здания, о которых трудно было писать (или даже не хотелось), пусть они и очень важны? И есть ли «фавориты»?

Сложно было отказываться от некоторых объектов – книга и так получилась очень объемной. И сложно было, когда не удавалось найти достаточно материалов – без «фактуры» писать о здании невозможно, тем более что нам очень хотелось избежать описательных текстов – ведь зритель и сам видит, что перед ним. К большому сожалению, в Ташкенте нет музея архитектуры, по очень многим зданиям, даже ключевым, утрачены архивы – материалы приходилось собирать буквально по крупицам и в Ташкенте, и в Москве. Эта часть работы была самой продолжительной и трудной, на самом деле.

Что касается симпатий – безусловно, они есть всегда – мы же живые люди! Я отказалась писать один объект, потому что он мне не нравится, попросила Бориса его взять, и он написал прекрасный текст, я даже пересмотрела свое отношение к этой постройке, хотя и не до конца. Среди зданий, о которых я писала, мой «любимчик» – КИЦ, или «Узбектуризм». Мне он нравится эстетически, нравится его фактура, и нравится его автор, замечательный архитектор Владимир Нарубанский.

Ваш путеводитель получился значительно объемнее и подробнее, чем три книги-предшественницы. С чем это связано? С обилием доступного материала, с большей опасностью разрушения, которая грозит модернистскому наследию в Ташкенте, и потому важностью его документации, или?..

Вот как раз об обилии материала говорить не приходится – как я говорила, архивы труднодоступны и по многим объектам не сохранились, поэтому материал приходилось добывать и выискивать. Наверное, объем книги связан, во-первых, с большим количеством объектов. В Ташкенте сохранилось все еще много модернизма, а мы к тому же взяли и несколько утраченных объектов. Во-вторых, с нашим стремлением рассказать историю каждого памятника максимально полно. Мы рассчитываем на то, что книга будет не только путеводителем для тех, кто приезжает в Ташкент ненадолго (хотя я очень хочу верить, что этой аудитории книга также понравится и будет полезна), но и на специалистов. Хотелось бы, чтобы она принесла пользу историкам архитектуры второй половины ХХ века.

Ташкентская телебашня. 1978–1985. Архитекторы: В. Русанов, Л. Травянко, Ю. Семашко, Н. Терзиев-Царуков, В. Ким. Конструкторы: Е. Морозов, М. Мушеев.

Композиция из цветного стекла «Роза ветров» авторства Ирены Лиепене в синем зале телебашни.

Ташкент, проспект Амира Темура, 109

Фотография © Ольга Алексеенко

Ольга Алексеенко

архитектурный фотограф, преподаватель архитектурной школы МАРШ, куратор

Когда вы снимали памятники ташкентского модернизма, что было для вас самой большой трудностью, а что – удовольствием?

Одна из главных трудностей – я не живу в Ташкенте. За все время работы над книгой было снято 53 объекта и 12 станций метро – это довольно большой объем. Съемки приходилось организовывать в рамках коротких поездок, и у меня не всегда была возможность возвращаться на локации, ждать нужный свет или менять план. Была нужна хорошая подготовка и выверенные маршруты.

Отдельная сложность – погодные условия. Например, в декабре я поехала снимать фасады без листвы, но оказалось, что деревья высохли, но листья не сбросили. И хотя Ташкент считается солнечным городом, почти в каждую поездку попадался дождь. Один визит пришлось завершить раньше из-за ливня, который шел почти неделю.

Сама по себе архитектурная съемка для меня всегда большое удовольствие. А с такой интересной архитектурой, как ташкентский модернизм, – особенно. Этот проект отличался от привычной работы: здесь были важны тексты, совместные обсуждения, общий ритм. Все это придавало съемке дополнительную глубину.

Одной из самых приятных сторон стала возможность ближе узнать город и людей. На съемках меня всегда сопровождал человек, помогавший организовать доступ. Но были и менее формальные встречи – с прохожими, жильцами, охраной. Это не попадает в кадр напрямую, но создает фон, в котором работаешь.

Были ли здания, которые особенно трудно снимать? И есть ли у вас «фавориты»?

Сложнее всего было снимать жилые дома – они часто утопают в листве, что сильно ограничивает точки съемки и мешает показать архитектуру целиком. Иногда приходилось отступать от привычной логики кадра и искать более фрагментарные ракурсы.

Были среди объектов сильно измененные здания – с новой облицовкой или пристройками – для них ракурс съемки в какой-то степени был уже задан историческими снимками, в книге мы как раз показываем степень этих изменений в сравнении.

Два объекта произвели на меня наибольшее впечатление – это Гелиоцентр и жилой дом «Жемчуг». Гелиоцентр формально находится не в Ташкенте, а в Паркенте, но он включен в книгу, и я рада, что он там есть. В мире всего два таких здания, и каждый визит туда – это особый опыт.

«Жемчуг» – жилой дом с очень нетипичной структурой: большие открытые галереи, объединяющие несколько этажей, с мебелью, бельем, запахами еды. Это настоящая жилая среда, и снимать ее было особенно интересно.

Экспериментальный 16-этажный жилой дом «Жемчуг». «Висячий двор» задумывался как общее пространство для общения и коллективной деятельности жильцов этажа/блока, продолжая традиции махаллинского образа жизни в новом, вертикальном исполнении.

1972–1985. Архитекторы: О. Айдинова (ГАП), Г. Голубева, Е. Шаталов. Инженеры: П. Левин (ГИП), Я. Арадовский. Ташкент, улица Буюк Турон, 77

Фотография © Ольга Алексеенко

При работе для путеводителя у вас были ориентиры среди фотографов-предшественников? Или, возможно, антипримеры, от которых отталкивались?

Я снимала по-своему – как всегда. Конечно, я смотрела исторические фотографии: это важная часть подготовки. И внимательно изучила все предыдущие книги серии, где снимал Юрий Пальмин. Он был моим наставником во время учебы, а сейчас у нас есть совместные образовательные проекты. У нас с Юрой во многом схожее понимание фотографии, так что мне не пришлось «отталкиваться» – скорее, каждый из нас работает в своем регистре. Кроме того, архитектура сама часто задает точку съемки. Но для меня особенно важно было понимать, о чем пишут авторы – это и определяло фокус.

Автор комментариев в подписях к иллюстрациям – Ольга Алексеенко.