В 2024 году отмечался 100-летний юбилей Нины Алешиной, ключевого архитектора московского метро второй половины ХХ века, что стало поводом не только найти новую оптику во взгляде на ее творчество, но и сделать хотя бы еще один шаг в составлении списка ее проектов и реализаций. Это небольшое исследование – рассказ о первой, забытой, или, точнее сказать неизвестной, самостоятельной работе Нины Алешиной. Речь идет о частично сохранившемся наземном вестибюле станции «Проспект Мира» радиальная, открытым в 1959 году. Ранее считалась, что первой самостоятельной работой Алёшиной была станция «Варшавская» (1969).

Иногда находишься в плену собственных невольных заблуждений. Станция «Проспект Мира» упоминается в связке с именем Нины Алёшиной лишь один раз, в очерке рубрики «Московские зодчие» в журнале «Архитектура и строительство Москвы» в 1987 году[1]. «Она принимала участие в составе авторского коллектива станций «Новослободская», «Ботанический сад» (ныне «Проспект Мира»)[2], «Октябрьская (радиальная)…». Уточнения, о каком «Проспекте Мира» идет речь, в статье нет, но примечание насчет другой станции – радиальная, и упоминание двух находящихся рядом станций – «Новослободской» и «Проспекта Мира» словно бы подсказывало – здесь говорится о станции Кольцевой линии.

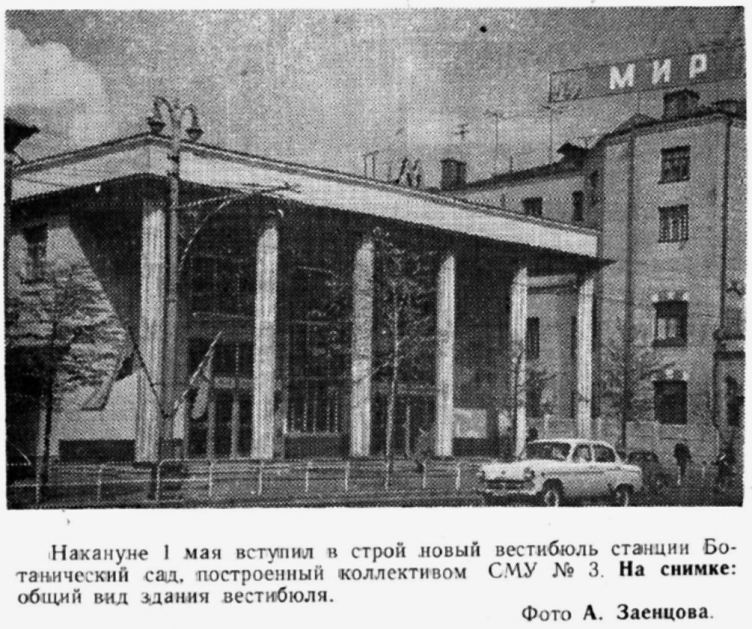

Вестибюль станции «Проспект Мира» (радиальная)

Открытка, начало 1960-х гг. Из коллекции А. Змеула

Но, как оказалось, речь шла о «Проспекте Мира» Калужско-Рижской линии (КРЛ), причем не о платформенной части, а о наземном вестибюле. Упоминание об этом содержится в рукописи книги об истории московского метро, которую подготовила Нина Алешина[3]. Факт авторства подтверждается и ее подписью на чертежах.

Для справки и для ясности заметим, что выше приведены привычные нам современные названия станций, но проектировали и строили их с другими названиями: прежде всего, современная станция «Проспект Мира» до 1966 года называлась «Ботанический сад», что было обусловлено соседством Ботанического сада МГУ. «Алексеевская» в 1958–1966 годах называлась «Мир», а в 1966–1990 носила название «Щербаковская»; «ВДНХ» до 1959 называлась «ВСХВ».

Судьба этого объекта была драматична с самого начала – при проектировании и строительстве он в силу обстоятельств оказался в тени других проектов. А в своем оригинальном виде просуществовал менее 20 лет и был «поглощен» Инженерным корпусом Московского метрополитена.

Инженерный корпус, спроектированный представителями двух архитектурных династий, Андреем Тарановым и Владимиром Гинзбургом, – постройка, заметная в контексте как современного города, так и истории советского модернизма.

Московский Метрострой. Вестибюль стации «Ботанический сад»

Газета «Метростроевец», №107 (7637), 8 мая 1959 г., с. 2.

«Проспект Мира» радиальная относится к так называемой пятой очереди московского метро. Очередь – традиционное обозначение этапов проектирования и строительства московского метрополитена в 1930–1950-е годы. К пятой очереди относятся станции Рижского радиуса: «Проспект Мира», «Рижская», «Алексеевская», «ВДНХ» (1958) и станции продления Фрунзенского радиуса – «Фрунзенская», «Спортивная» (обе – 1957) и «Университет» (1959). Создание этих станций пришлось на переломное время – поворот от сталинской к хрущевской архитектуре, поэтому их проекты постоянно пересматривали.

Для проектирования платформенных частей станций пятой очереди проводится серия архитектурных конкурсов. В итоге четыре станции проектируют сотрудники «Метрогипротранса», а третью, в том числе и «Проспект Мира» – внешние архитекторы. Авторы «Проспекта Мира» – Виктор Лебедев и Павел Штеллер, это их единственная работа в метро.

Параллельно идет разработка вестибюлей на первых станциях этой очереди – во «Фрунзенской» и «Спортивной» опробуются вестибюли со сниженным по сравнению с предыдущей эпохой объемом. Для двух станций Рижского радиуса – «Рижской» и «ВДНХ» разрабатывается вестибюль-ротонда, который в процессе проектирования было решено применить еще и на «Алексеевской». В центре круга находится эскалаторный зал, вокруг которого группируются пассажирские зоны и служебные помещения. Компоновка помещений на разных станциях не одинакова, поскольку зависит от положения оси эскалатора; но снаружи ротонды одинаковые.

Проектирование как платформенных частей, так и вестибюлей станций пятой очереди освещается на страницах профессиональных журналов «Архитектура и строительство Москвы» и «Метрострой». Там публикуют фотографии, эскизы, планы этих объектов, приводят их описания и аналитика, и, естественно, указываются их авторов.

Инженерный корпус Московского метрополитена со встроенным вестибюлем станции «Проспект Мира» (радиальная)

Фотография © Александр Змеул, 2024

Не упоминается лишь один объект – наземный вестибюль «Ботанического Сада» (современной «Проспект Мира»). Он к этому времени еще не достроен, вход и выход на станцию осуществляется через одноименную станцию Кольцевой линии. Вестибюль отроется спустя год после самой станции – 1 мая 1959 года[4], причем его строительство, по-видимому, ведется в спешке: такой вывод можно сделать хотя бы на том основании, что чертежи раскладки пола относятся к 25 марту 1959 года.

К весне 1959 года были открыты новые участки метро – первые станции наземной Филевской линии и продление Фрунзенского радиуса со станциями – «Ленинские горы» (сегодня – «Воробьевы горы») и «Университет». Именно эти станции оказываются в фокусе внимания профессиональной прессы, вестибюль «Проспекта Мира», который ко времени открытия выглядит несколько архаичным, так и не попал на страницы журналов, и имя его автора не было упомянуто. Впоследствии это привело к тому, что авторами исторического вестибюля стали указывать Таранова и/или Гинзбурга – в частности, так атрибутирована фотография вестибюля из фондов Музея архитектуры.

Наземный вестибюль станции метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии. Конец 1950-х – начало 1960-х гг.

Фотография © Молчанов И.И. / goskatalog.ru / скриншот

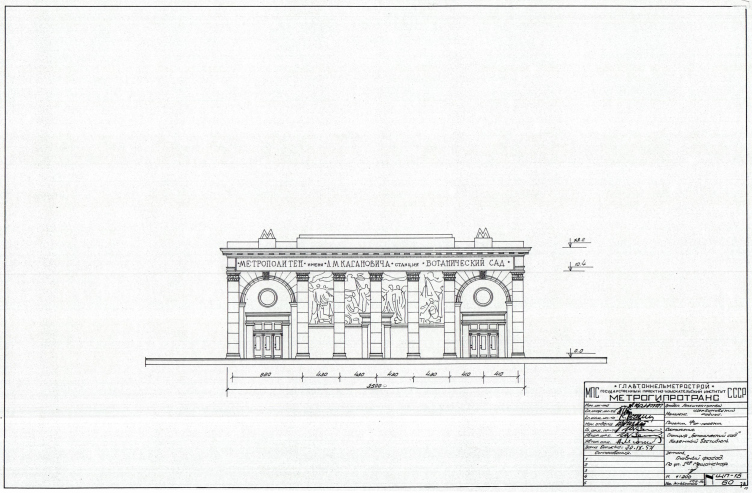

Начало проектирования вестибюля относится к 1954 году, тогда архитектором Юрием Зенкевичем из «Метрогипротранса» был разработан его форпроект. Фасад был решен с использованием классического ордера с нечетным количеством колонн, также предусматривалось размещение барельефов. Затем проектом вестибюля занимаются Александр Стрелков и Нина Алешина, она работает под его началом с момента прихода в институт «Метрогипротранс» в 1950 году. В итоге Стрелков разрабатывает пересадку между двумя станциями «Проспект Мира», а Нина Алешина – вестибюль, на поздних чертежах стоит только ее подпись.

Форпроект станции «Проспект Мира» (радиальная), 1954. Арх. Ю Зенкевич

© Метрогипротранс

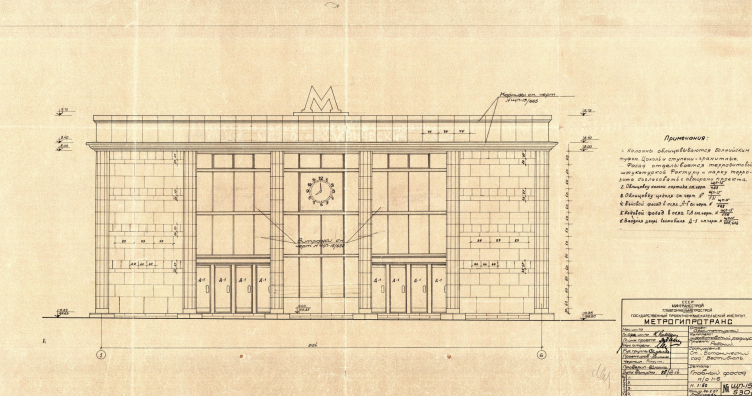

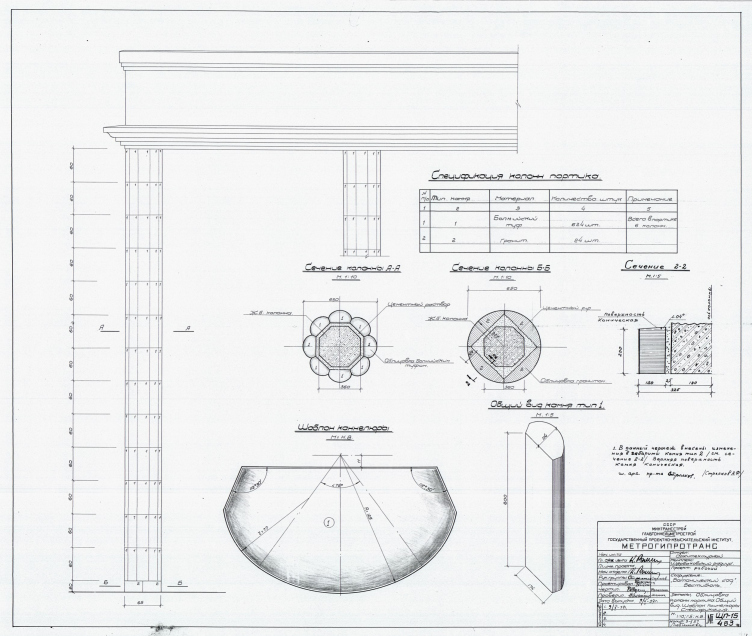

Это сооружение, как и многие проекты того времени, относится к переходному периоду от сталинской к хрущевской архитектуре, но в нем еще много следов периода освоения классического наследия. Например, шестиколонный портик, его восьмигранные железобетонные колонны каннелированы с использованием туфа, нижняя часть колонн и ступени облицованы гранитом. Присутствует, пусть и упрощенный, карниз. В лоджии вестибюля в потолочных карнизах подвешены люстры, характерные для сталинской эпохи.

Вестибюль станции «Проспект Мира» (радиальная). Вариант фасада, арх. Н. Алёшина, 1957

© Метрогипротранс

От модернизма в вестибюле – пропорции колонн, они слишком тонкие и высокие, и большая площадь остекления на фасаде, через витраж видны марши лестницы, ведущие на второй этаж, где размещены служебные помещения. Также здесь едва ли не впервые в московском метро применялись алюминиевые двери и окна, во всяком случае на фотографиях других вестибюлей пятой очереди видны деревянные двери и окна. Оконные и дверные витражи на «Проспекте Мира» были разработаны конструктором Павлом Ивановичем Кирюшиным. Коллеги с восхищением вспоминают о нем, так, архитектор Александр Вигдоров характеризует Кирюшина как «виртуозного разработчика металлоконструкций, витражей, светильников», а архитектор Владимир Филиппов говорит: «Человек фантастической трудоспособности. Легенда архитектурного отдела «Метрогипротранса»[5].

Вестибюль станции «Проспект Мира» (радиальная). Облицовка колонн портика, арх. Н. Алёшина, 1957

© Метрогипротранс

Вестибюль не вторгался в городскую среду, а тактично вписывался в нее. Он стоял по красной линии Проспекта Мира между старыми домами, что отличало его от других вестибюлей того времени, преимущественно «плавающих» в свободном пространстве. С одной стороны был расположен небольшой двухэтажный домик, впоследствии снесенный для строительства здания Инженерного корпуса метрополитена. Вестибюль был примерно одной высоты с ним, он замыкал невысокую застройку Проспекта Мира на этом участке.

Справа от вестибюля – неоготический особняк авторства Федора Шехтеля, который неоднократно перестраивался на протяжении ХХ века, значительно увеличившись в высоте. Перед главным фасадом вестибюля росли три дерева, которые делали пространство более человечным и очень «оттепельным». Со стороны заднего фасада на поверхность выступала часть эскалаторного хода, здесь был разбит небольшой сквер, проект благоустройства был разработан Александром Стрелковым.

Во второй половине 1970-х началось строительство здания Инженерного корпуса Московского метрополитена, по проекту Андрея Таранова и Владимира Гинзбурга. Непосредственно вестибюль открывается в 1982 году, полностью здание – спустя несколько лет. Сама Алешина в своей неопубликованной рукописи указывает авторами вестибюля Таранова и Гинзбурга. С другой стороны, как пишет там же сама Алешина: «Наземный вестибюль был впоследствии встроен в здание Инженерного корпуса Московского метрополитена с утратой своего самостоятельного фасада, но с сохранением первоначальных интерьеров вестибюля». Таким образом, от оригинального вестибюля Алешиной сохранились основные архитектурно-планировочные решения первого этажа, в том числе частично интерьеры пассажирских зон, а незначительное изменение в планировке вестибюля, фасад, и, в целом, интеграция старого объема в новый – Таранову и Гинзбургу.

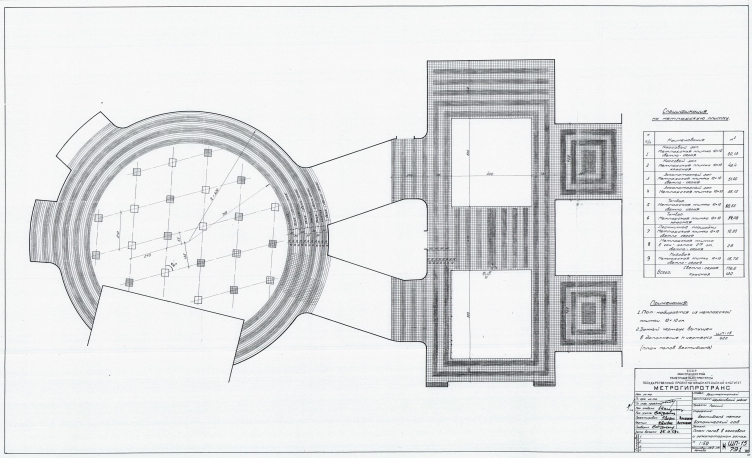

Вестибюль станции «Проспект Мира» (радиальная). План полов в эскалаторном и кассовых залах, арх. Н. Алёшина, 1958

© Метрогипротранс

Внутри вестибюль достаточно компактен – тамбур, кассовый зал, два коротких прохода, на вход и выход, в круглый эскалаторной зал. Проект предполагал выкладку пола светло-серой и красной метлахской плиткой. Отличительная черта интерьера кассового зала – двухуровневое устройство потолка: в круглых прорезях на потолке сделано скрытое освещение, что придает пространству современный облик. Подобный элемент использован на платформенной части станции «Таганская»-радиальная (1966), там окружности устроены в проходах между пилонами. В проектировании этой станции также принимала участие Нина Алешина, возможно этот элемент был предложен именно ею. Круглый эскалаторный зал – минималистичен: белый свод, закарнизное освещение, никакого декора.

При реконструкции вестибюлю был демонтирован второй этаж, это видно на фотографии 1979 года, где за строительным забором можно разглядеть лишь отдельные конструкции. Была немного изменена планировка вестибюля: двери на вход и выход перенесли к краям вестибюля. Это, с одной стороны, позволило повысить пропускную способность вестибюля, с другой – расширить кассовый блок, находящийся между дверями. Расположение еще одних дверей, со стороны бокового, южного фасада, сохранилось. Фасад вестибюля стал органичной частью Инженерного корпуса Московского метрополитена, ничем не напоминая постройку Нины Алешиной.

Интерьер вестибюля станции «Проспект Мира» (радиальная)

Фотография © Александр Змеул, 2024

Для Нины Алешиной наземный вестибюль «Проспекта Мира» стал первой самостоятельной работой. Примерно в это же время она начинает работать над проектом другого, так и не реализованного наземного вестибюля – «Дзержинской» (с 1990 года – «Лубянка), которому посвящено замечательное исследование Юрия Дубровского, В числе прочего на основании чертежей он сделал визуализацию этого проекта. В этой работе модернистские черты проявлялись уже гораздо более заметно. В ее следующих авторских вестибюлях станций: «Варшавская» (1969), «Кузнецкий мост» (1975), «Медведково» (1978), «Чертановская» (1983) – можно увидеть развитие тех или иных тем, заложенных в «Проспекте Мира». Это, например, не просто внимание, а уважение к контексту, поиск оригинального образа, даже при минимально доступных архитектурных средствах. Сама же Нина Алешина никогда публично не вспоминала об этой работе.

Выражаю благодарность за помощь в подготовке материала институту «Метрогипротранс» и лично архитекторам Наталье Шурыгиной, Леониду Борзенкову и Сергею Костикову, а также «Московскому Метрострою» и лично Александру Попову и Светлане Генераловой.

[1] Журавлев А., Ильинская Е. Московские Зодчие. Нина Александровна Алешина // Журнал «Архитектура и строительство Москвы», 1987, №3, с. 15

[2] Изначально обе станции назывались «Ботанический сад» по находящемуся рядом Ботаническому сад МГУ (Аптекарскому огороду). В 1966 году переименованы в «Проспект Мира».

[3] Неопубликованная рукопись книги Н. Алешиной – это не книга в общепринятом понимании, она состоит лишь из описания станций, и создана в рамках подготовки Ниной Алёшиной документации для придания статуса объектов культурного наследия станциям московского метрополитена.

[4] Газета «Метростроевец», №107 (7637), 8 мая 1959 г., с. 2

[5] Из интервью А. Вигдорова и В. Филиппова автору.