Немало образцов такой архитектуры сохранилось и в Кенозерском национальном парке, образованном в 1991 году. Большую часть 140 000 гектар его территории занимают леса и три сотни озер. Среди них разбросано около 100 памятников архитектуры XVIII–XIX веков, которые находятся в оперативном управлении парка – по большей части, деревянные. Музейный фонд насчитывает почти 8000 предметов живописи, прикладного искусства и этнографии. Но совершенно особенная его часть – это «небеса». Ради их сохранения и был задуман депозитарий.

С Русским Севером я знаком очень давно и мне там внутренне всегда комфортно. Впервые увидел его в поездках с отцом, а начиная со второго курса регулярно навещал Кижи, Соловки и Кенозерье: по пояс в снегу обошел все Серебряное ожерелье. С тех пор продолжаю путешествовать – в этом году, например, сплавлялся по реке Мезень.

В конце 1980-х мы серьезно занимались Соловецким музеем-заповедником, где я и познакомился с Еленой Шатковской. Когда она уже возглавляла Кенозерский национальный парк, зашел разговор – возьмемся ли мы за депозитарий. Экономически это не самый выгодный заказ, но для меня он стал делом чести. Проект прошел экспертизу, сейчас ожидаем результаты тендера и начало реализации – что по нынешним временам довольно удивительно.

Небеса

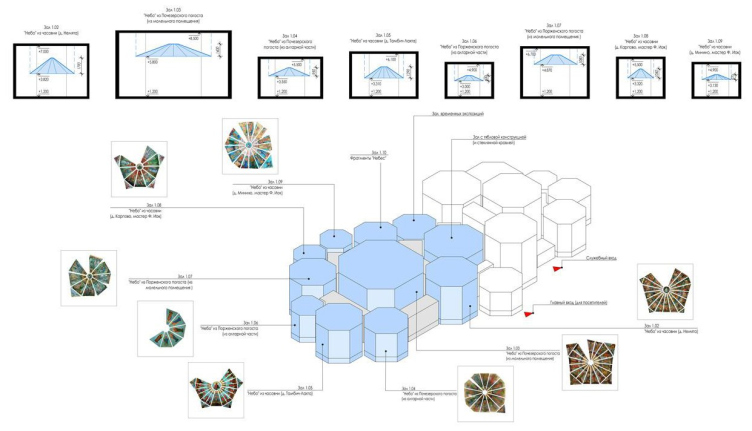

«Небом» называют потолочное перекрытие, которое встречалось в деревянных храмах и часовнях с конца XVII до XIX веков. Происхождение этой формы исследователи связывают с появлением на Севере новых типов деревянных храмов, увеличением их объемов, а также желанием создать подобие расписного купола в подражание каменным церквям [«Зодчие русского севера»].Сборная конструкция «неба» имеет форму пологой усеченной пирамиды. Каркас напоминает солнце с лучами – от центрального кольца радиально расходятся балки-тябла. Сегменты каркаса – радиальные грани, центральный медальон и угловые паруса – заполнены накладными досками, которые расписывали местные артели или отдельные художники – например, Федор Иок.

Кенозерские «небеса» разнообразны: они могут отличаться более или менее пологим профилем, количеством граней, стилем живописи, сюжетами, а также размером: некоторые располагались в маленьких часовнях, другие – в больших храмах. Забегая вперед отметим, что последний критерий лег в основу формообразования депозитария.

Коллекция Кенозерья насчитывает 17 полных и 5 фрагментарных «небес», большая часть которых по сей день располагается в храмах. В экспозиции депозитария будут представлены ранее демонтированные 8 полных комплексов и 4 – во фрагментах. Как поясняют архитекторы, конструктивное состояние часовен не позволяет оставлять в них «небеса», а современные материалы и технологии депозитария помогут защитить хрупкое наследие от огня, влажности и перепада температур. Утраты подобных сокровищ невозможно восполнить – все, кто знаком с Успенским храмом в карельской Кондопоге, где тоже были «небеса», помнит чувство горечи после уничтожившего его пожара.

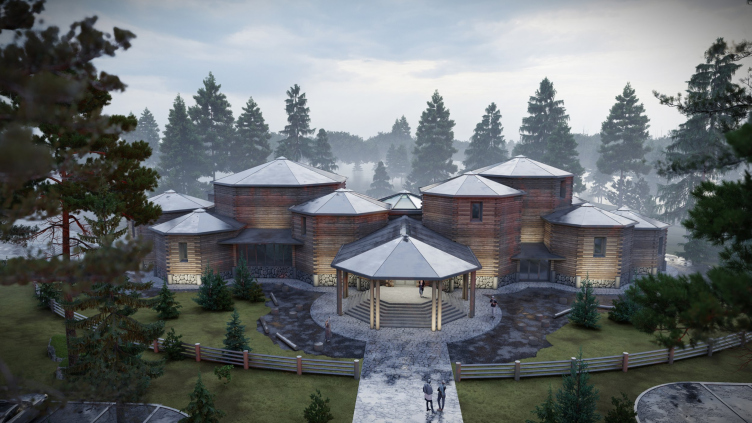

У священной рощи

Для строительства депозитария выбран участок в деревне Шишкина. Здесь начинается туристическая и самая обжитая зона Плесецкого сектора парка: с визит-центром, гостевыми домами, трактиром, причалом и разрозненными музеями. Наиболее узнаваемый объект Кенозерья – Никольская часовня на холме – находится чуть дальше. Депозитарий, таким образом, станет первым заметным объектом, который встречает гостей.Здание в числе прочего поспособствует распределению туристических потоков: деревня Шишкина находится дальше от основных маршрутов, но и здесь есть, на что посмотреть. Например, в сторону озера от депозитария раскинулась Тихвинская священная роща, в гуще которой прячется микрочасовня.

Депозитарий предназначен для хранения, реставрации и постоянного экспонирования части музейного фонда парка «Кенозерский» – около 8 000 предметов, которые сейчас распределены по нескольким зданиям.

Восьмерик

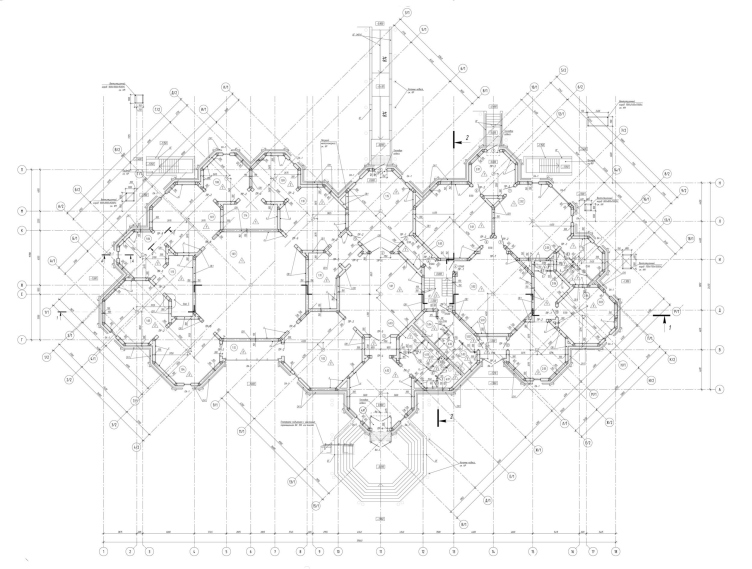

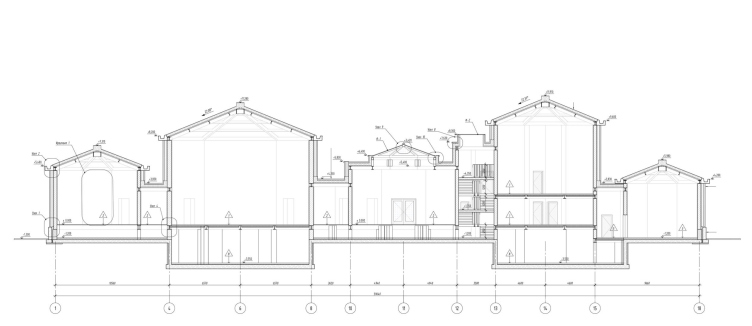

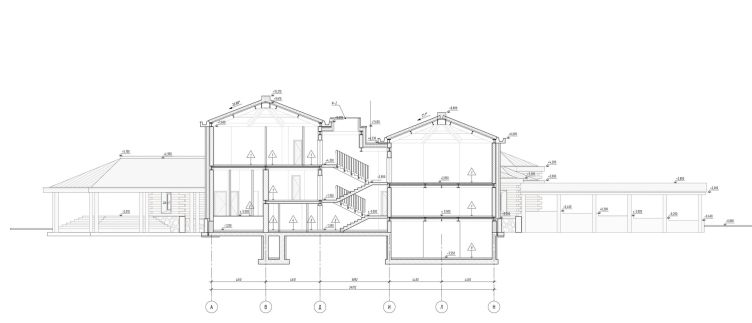

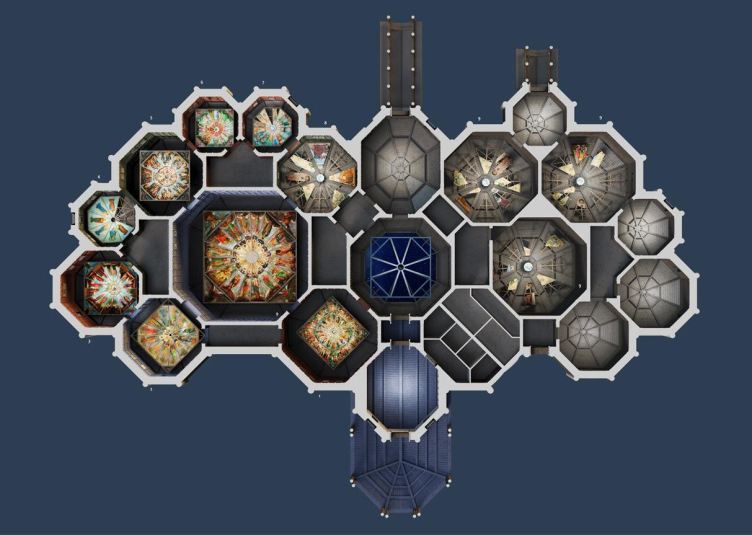

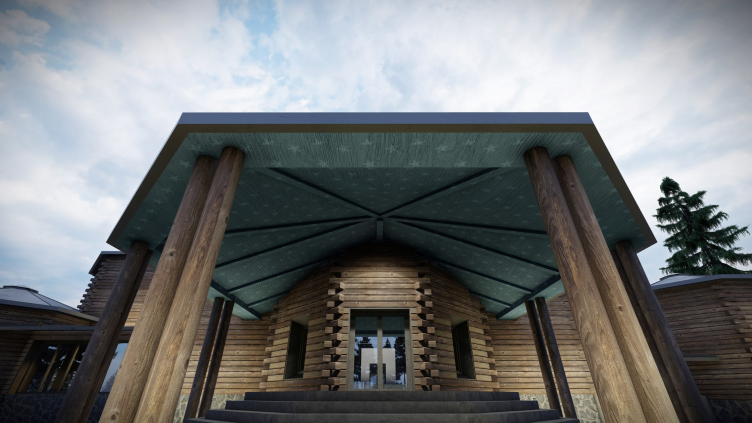

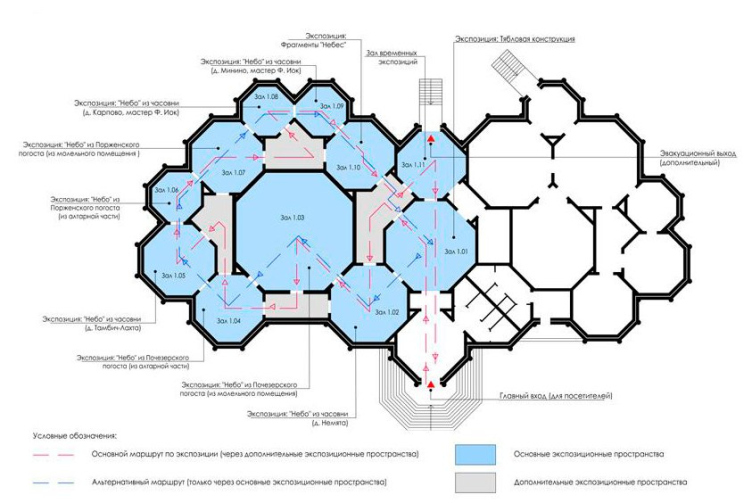

«Небеса» – главная и наиболее ценная часть коллекции, которая относится одновременно к сфере архитектуры и живописи. Вне пространства храма монументальная живопись теряет часть заложенного в ней сакрального смысла и силу воздействия на зрителя. В Каргопольском музее, например, фрагменты небес экспонируются на полу цокольного этажа Собора Рождества Христова: живопись можно рассмотреть с очень близкого расстояния, но единство композиции утеряно, «деконструкция» запутывает.Проект Кенозерского депозитария нацелен на воспроизведение того ракурса восприятия «небес», который заложили зодчие. Для каждого «неба» авторы проектируют объем, по масштабу и габаритам максимально приближенный к родному пространству храма, поднимая «небеса» на историческую высоту. Одновременно с индивидуальным подходом есть и унификация: единым «модулем» депозитария стал восьмерик, перекрытый пологой восьмигранной кровлей. Он позволил выстроить композицию, основанную на гармонии чисел и геометрии. Даже «красное» крыльцо главного входа имеет в плане тот же восьмиугольник, что и все другие элементы здания.

Залы с наиболее полными комплексами «небес» находятся в западном крыле депозитария. Восточное крыло, предназначенное, прежде всего, для реставрационных мастерских и хранения музейных объектов, выстроено по схожему принципу, но здесь уже не все объемы привязаны к конкретным историческим памятникам.

Ядром западного крыла стало «небо» Почезерского погоста, значительно превышающее другие образцы размерами. Вокруг него концентрируются «небеса» в восьмериках поменьше. Западное крыло до определенной степени отзеркаливает восточное. Между ними проходит ось с четкой ориентацией «север-юг», на которой располагается входная группа и уходящая в сторону леса галерея, которая служит эвакуационным выходом, а также центральный зал. В нем зритель через стеклянную кровлю будет видеть настоящее небо. Здесь соединяется опыт от созерцания величия природы и искусства прошлого, подталкивая к переживанию катарсиса. Снег в этой части здания авторы не считают проблемой: со стеклянной кровли его будет сдувать ветер, в безветренную погоду белый снег на фоне синего неба также выглядит завораживающе.

Подобный план и использование вариаций единого модуля порождает необычную, выразительную, в чем-то даже бионическую форму, которая хоть и заставляет вспомнить большие каменные храмы, прирастающие приделами и часовнями, но держит от церковной архитектуры достаточную дистанцию, чтобы транслировать свою светскую функцию.

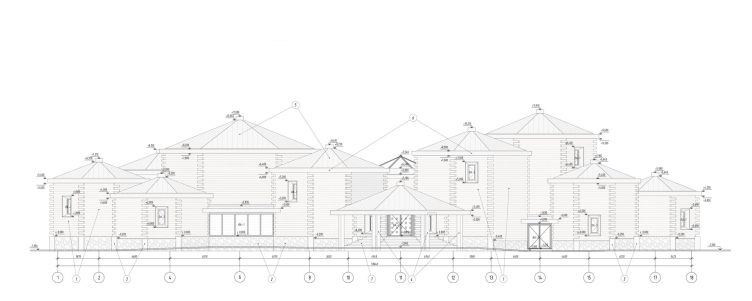

Снаружи здание, лишенное шатров и главок, напоминает острог или деревянный кремль. Роль стен, окружающих «град», играет невысокий забор, очерчивающий ровный круг – еще одна сакральная форма. Отсылки к традиционному срубу – рубка в обло, маленькие окна – сочетаются с использованием современных материалов и технологичных конструктивных решений. Так, наружные стены будут выполнены из клееной древесины, вероятнее всего архангельского производства. Все элементы изготовят заранее, чтобы собрать на площадке, минимизируя воздействие строительных работ на заповедник. За деревянной самонесущей оболочкой расположится второй слой – что-то вроде несгораемого металлического шкафа, который сохранит «небеса» от любых напастей.

Путь паломника

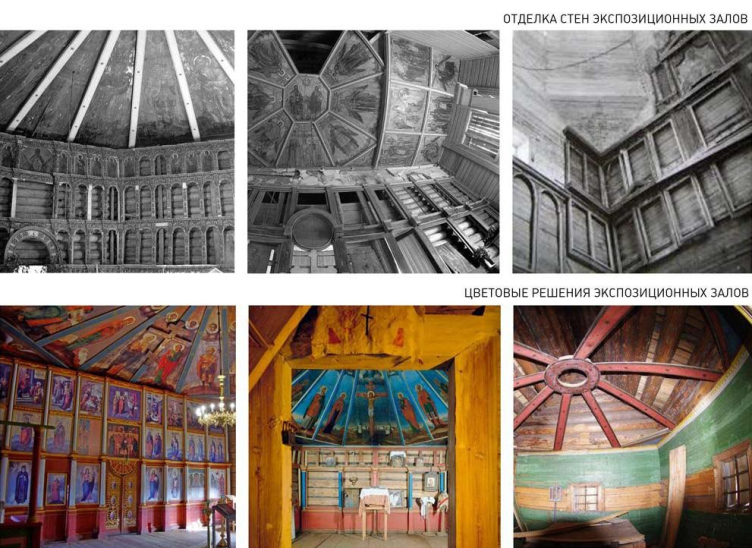

В храмах «небеса» являлись частью конструкции и опирались на стены, сообщая им достаточно серьезную нагрузку, достигающую нескольких тонн. В залах депозитария «небо» – уже не часть конструкции, а экспонат. Это подчеркнуто тем, что каждый комплекс заключен в свое пространство «восьмерика» и при этом «оторван» от стен. Архитекторы предлагают два маршрута по основной экспозиции. Один включает только залы с небесами, второй – более сложный и комплексный: он захватывает «соединительные» пространства и позволяет погрузиться в историю и культуру Русского Севера чуть глубже.Стены залов по своей структуре и цветовым решениям отсылают к внутреннему убранству северных деревянных храмов. Здесь используется палитра, заимствованная из живописи «небес». В нишах, как представляется, удобно размещать и экспонаты, и тексты, поясняющие «карту» неба, его историю и особенности. В схожей манере решены и вспомогательные помещения.

В восточном крыле разместятся технологичные пространства для хранения живописи, икон и других предметов из музейных коллекций «Кенозерья», а также реставрационные мастерские. Общая площадь депозитария – 1853 м2.

В этом году проект победил в номинации «Общественные сооружения» форума «Дерево в архитектуре», а также получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Строительство планируют начать в следующем году в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».