Экскурсии по объектам конструктивизма в Ростове-на-Дону постепенно становятся традицией. В прошлом году маршрут был проложен через исторический центр города – архитектура конструктивизма рассматривалась во взаимодействии с историческим контекстом. (http://archi.ru/lib/publication.html?id=1850569880&fl=5&sl=1). Взаимовлияние традиций и новаций стало главным предметом обсуждения. Осмотренные памятники последовательно раскрывали изменения в методе проектирования того времени, изменения в профессиональном мышлении – от традиции к новациям.

Функциональный метод конструктивизма, по выражению М.Гинзбурга, предусматривал развитие объекта изнутри-наружу, от функциональных процессов к форме. Контекст исторического города антагонистичен проектной программе конструктивизма. Для конструктивизма идеальные пространственные условия – вообще отсутствие контекста.

Именно в таких практически идеальных условиях на северо-восточной окраине Ростова создавался завод-гигант Сельмашстрой (ныне Ростсельмаш) и прилегающий к нему поселок, который и стал объектом апрельской экскурсии этого года.

Крупнейший в Европе завод сельхозмашиностроения был построен с 1927 – по 1931 гг. Проект завода разрабатывался в Ленинграде в Государственном Институте по проектированию Металлических заводов. По окончании строительства зам. главного инженера Сельмашстроя американец Де-Вульф утверждал, что завод по целому ряду показателей (оборудование, освещенность цехов) не имел равных в мире. «Нет в мире лучшего завода с точки зрения строительства и оборудования». Подтверждением столь высокой оценки завода и его продукции стала награда 1937 г. – Гран-при на международной выставке в Париже. Одновременно с заводом в этот же период в первую пятилетку индустриализации был возведен жилой поселок Сельмашстроя.

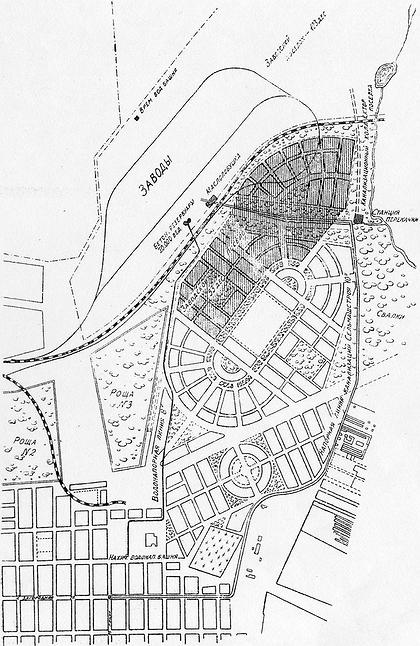

Радиально-кольцевая планировочная структура поселка не создавалась специально для завода, но являлась составной частью ранее намеченного для застройки жилого района.

Рабочий поселок создается с расчетом на 25 тысяч жителей с развитой системой культурно-бытового обслуживания. На обширной территории за несколько лет планируется и строится около сотни зданий жилого и общественного назначения. Многоквартирные секционные жилые дома, общежития, гостиница, Дом Культуры, амбулатория, фабрика-кухня, школа-семилетка, детские сады, ясли, столовая, баня, прачечная, молочная кухня и женская консультация, кооперативный магазин. На территории самого завода кроме производственных корпусов, были выстроены здания управления, проходная и фабрично-заводское училище. Все эти здания возведены в характерных для конструктивизма формах.

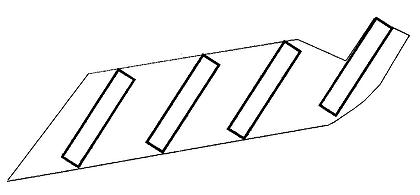

Жилые кварталы поселка, застраиваемые с 1927 по 1931 гг., являются наглядным примером эволюции планировочной структуры от периметральной к строчной застройке. И именно на принципах строчной застройки формировалось большинство жилых кварталов.

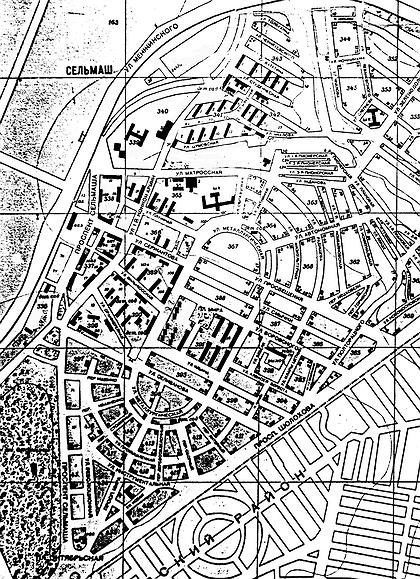

Маршрут экскурсии пролегал в прямом направлении по улице 1-й Конной Армии, в обратном направлении по Металлургической улице. Несколько километров пути и 3 часа затраченного времени позволили лишь бегло осмотреть застройку поселка.

Первые жилые дома в поселке Сельмашстроя были выстроены по проекту 1927 г. в кварталах между улицами 1-й Конной Армии и проспектом Сельмаша. Планировка этих кварталов все еще создавалась под влиянием традиции – регулярных градостроительных принципов.

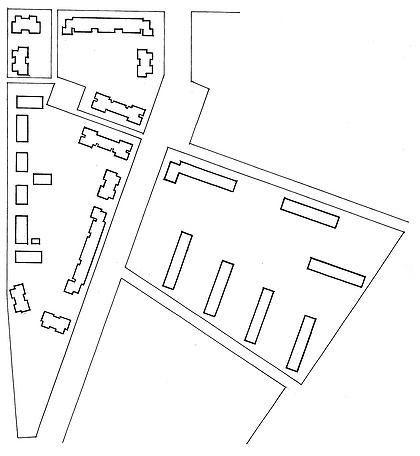

Застройка соседнего квартала между улицами 1-й Конной Армии, Металлургической, Вильнюсской и Поляничко, осуществленная по проектам 1928 – 29 гг., представляет собой наглядный пример произошедших кардинальных изменений в формообразовании. Процессы рационализации и удешевления напрямую отразились на архитектуре жилых домов, которые решены в форме упрощенного прямоугольного объема с минимальным количеством выступов и отсутствием пластики поверхности фасадов. Как следует из документов, большинство из выстроенных в 1928 – 30-е гг. жилых домов поселка Сельмашстроя имели в своей основе разработанные в центре типовые проекты. В северной части квартала жилые дома располагаются вдоль красной линии улицы Вильнюсской. Однако на южной стороне квартала дома поставлены торцами к улице Поляничко – характерный принцип строчной застройки.

Важно отметить, что 3-4 этажные секционные жилые дома на 18, 23 и 48 квартир, которыми застраивался поселок, имели центральные водопровод, канализацию, отопление. В квартирах были предусмотрены все необходимые удобства, наличествовали кухни, ванные, уборные. Пресловутые бараки для сезонных рабочих существовали на Сельмашстрое непродолжительное время и к окончанию строительства завода и поселка на их месте были выстроены многоквартирные секционные дома со всеми удобствами.

Продвигаясь далее по улице 1-й Конной Армии, экскурсанты подошли к физическому центру рабочего поселка. На пересечении с Матросской улицей, ведущей к проходной завода, сконцентрировалось большинство общественных зданий – Дом Культуры, столовая, магазин, ясли, прачечная, баня. В настоящее время сохранилась лишь баня и прачечная, хотя внешний вид и этих объектов предстал экскурсантам в частично измененном виде.

При дальнейшем продвижении было определено место, на котором к 1932 г. было выстроено клубное здание – Дом Культуры на 4 тыс. человек. К сожалению, увидеть его смогли только на фотографии – он был полностью разрушен в период войны. Дом Культуры включал театральный зрительный зал, библиотеку на 60 тыс. томов, различные клубные и другие помещения. Крупные геометрические формы, расчленяющие асимметричный объем, сочетание глухих поверхностей стены с ленточным вертикальным и горизонтальным остеклением, круглыми окнами придавали зданию характерный образ конструктивистских построек (по некоторым сведениям, не подтвержденными достоверными документами, к проекту мог иметь отношение Я.Корнфельд).

Главное клубное здание Сельмашстроя замыкало одноименную улицу – Клубную, вокруг которой сконцентрировалось одиннадцать 48-квартирных секционных жилых домов, выстроенных по типовому проекту «Стройкома» (№№ 91, 107) и хорошо сохранившихся до нынешнего времени.

И Клубная и соседняя Студенческая улицы застроены на принципах строчной застройки.

Строчная застройка, получившая широкое распространение в начале 1930-х гг. полностью стирала границы между уличным и внутриквартальным пространством. Планировочная структура квартала в этот период характеризуется аморфностью, в отличие от целостности квартала середины 20-х гг. Размывание границы между уличным и внутриквартальным пространством выражала равнозначность городских пространств. Равнозначность явилась противоположностью иерархичности и целостности – основным системным принципам, свойственным регулярному градостроительству, сохранявшимся вплоть до начала 1930-х гг.

Во многом справедливая критика строчной застройки основывалась на ее «казарменности», отсутствии разнообразия пространственных впечатлений. Однако в случае с застройкой Сельмашстроя этот недостаток был снят за счет разнообразия формы кварталов и их сравнительно небольших размеров. Улицы пересекают застройку под разными углами. Соответственно и строки домов направлены под разными углами к улице. Получился неожиданный пространственный эффект – если в одном направлении открывается пространственная перспектива, то в другом она обязательно прерывается постановкой протяженных фасадов зданий под углом к воспринимающему зрителю. Монотонность и равномерность оборачиваются здесь пространственным разнообразием и живописностью.

Организованная группа в 40 человек, перетекающая по поселку, неизменно привлекала к себе внимание местных жителей, некоторые из которых вступали в диалог, дополняя экскурсовода новыми сведениями и гипотезами. Старейшие жители Студенческой улицы в виду неустойчивой погоды укрылись в своих конструктивистских жилищах. Однако прошлой весной они свидетельствовали о послевоенной жизни своих домов. О том, как дворовое пространство (если только придомовое пространство в строчной застройке можно назвать двором) было наполнено общественной, культурной жизнью, в которой дети выступали одними из главных участников. Как и в центральной части Ростова, на Сельмаше летом двор выступал для детей и как место отдыха, и как место воспитания и просвещения (показ кино, на который сбегались из других дворов, художественная самодеятельность) и даже местом сна. В жаркие летние ночи жители домов выносили матрацы и спали на придомовой территории, чувствуя себя в полной безопасности.

На обратном пути экскурсия прошла по Металлургической улице с севера на юг. На пути шествия участники экскурсии осмотрели школу-гигант, выстроенную вместимостью до 4.500 учащихся. «Кузница кадров Сельмаша», как ее называли, ввиду своего чрезмерного объема, еще до войны была разделена на 2 школы. Конструктивистская стилистика сохранилась на дворовых фасадах школы, уличные же фасады оформлены в формах послевоенного ампира.

Рационализация средств выразительности в некоторых кварталах Сельмашстроя компенсировалась разнообразием объемно-планировочных решений. Активная объемная пластика застройки в квартале по улице Металлургической вблизи улицы Ильича создается за счет уступчатой, пилообразной композиции плана. Постановка зданий под углом к улице формирует активную пластику выступающих прямоугольных и цилиндрических объемов.

В поселке Сельмашстроя сохранились целые фрагменты застройки тех лет, практически без вкраплений последующих десятилетий. Характерно также то, что конструктивистская застройка выработала своеобразный генетический код, который позволил развиваться району в послевоенный период восстановления города, на заложенных в 1920-е гг. началах. Так, комплекс зданий по улице Воровского, выстроенных с нуля в 1940-е гг., несмотря на кардинальную смену к этому времени приоритетов в сторону классики, несет на себе все основные признаки конструктивизма.

Около сотни капитальных зданий возведенных с 1927 по 1931 гг., большинство из которых сохранилось и предстало взору участников экскурсии, отражают архитектурно-градостроительные концепции тех лет, а сам Сельмашстрой – воплощенную волю молодого государства к саморазвитию.